Сын захудалого Гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны, старшей дочери Петра Великого, будущий император Петр III родился в столице герцогства, северонемецком портовом городе Киле. Парадоксально, но факт — искажения в большинстве биографий образа будущего российского императора начались с описания уже первого дня его жизни: считается, что он родился слабым и хилым. Но вот перед нами документ — срочная депеша, направленная шлезвиг-гольштейнским министром Г.Ф. Бассевичем в Петербург в 8 часов вечера того дня, когда в герцогской семье родился первенец: «Он родился между 12 и 1 ч. 21 февраля1 1728 г. здоровым, крепким. Его решено назвать Карл Петер» [6, № 84, л. 1].

Судьба новорожденного была предопределена еще за несколько лет до его появления на свет: в брачном договоре, заключенном при Петре I в 1724 г., оба супруга отказывались от каких-либо притязаний на российский престол, но царь оставлял за собой право назначить своим преемником «одного из урожденных божеским благословением из сего супружества принцев» [166, с. 12]. Кроме того, Карл Фридрих, будучи племянником Карла XII, имел права и на престол Швеции. Таким образом, к моменту своего рождения Петр III как наследный гольштейнский принц был запрограммирован в качестве возможного претендента либо на российский, либо на шведский престолы. Его и нарекли со значением: Карл — в честь двоюродного деда по отцовской линии, шведского короля Карла XII, чья военная звезда закатилась в России, под Полтавой. Петр — в честь деда по материнской линии, первого российского императора, сделавшего Россию великой европейской державой. Так причудливо должно было произойти посмертное примирение побежденного и победителя в лице маленького гольштейнского принца.

Два трона (кроме герцогского в Киле) открывали перед ним в будущем две дороги: Киль—Стокгольм и Киль — Петербург. И не от него зависело, по какой из них суждено будет ему пойти — места для свободного выбора не оставалось. Вот эта-то предопределенность, порожденная не какими-то абстрактными, мистическими факторами, а вполне конкретными династическими соображениями, явилась главной пружиной эволюции личности Петра III. Она наложила устойчивый отпечаток и на его психологию, и на его поведение: «Сын бывает с детства рабом наследства» (Р.М. Рильке).

Именно поэтому биография Петра III, изначально не принадлежавшего самому себе, легко делится на два неравных по продолжительности периода: кильский (1728—1741) и петербургский (1742—1762). А последний в свою очередь на два еще более неравных отрезка: великокняжеский и императорский.

Уже в кильский период судьба не баловала маленького герцога. Вскоре после его рождения мать умерла, и Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Отец по-своему любил сына, но все помыслы его были направлены на возвращение Шлезвига, отнятого в начале XVIII в. Данией (всех перипетий этой истории мы не имеем возможности здесь касаться). Не располагая ни военной силой, ни финансовыми возможностями, Карл Фридрих возлагал надежды только на помощь со стороны — либо Швеции, либо России, последней в особенности. Собственно, брак с Анной Петровной и был юридическим закреплением русской ориентации Карла Фридриха. Но после вступления в 1730 г. на российский престол Анны Ивановны этот курс сделался невозможным. Новая императрица стремилась не только лишить прав на наследие свою двоюродную сестру Елизавету Петровну, но и закрепить его за своей родней. Росший в Киле внук Петра Великого и родной племянник Елизаветы Петровны был постоянной угрозой для династических планов бездетной императрицы Анны, с ненавистью повторявшей: «Чертушка еще живет» [88, с. 271]. Трудно сказать, как далеко простирались ее намерения. Но сохранились сведения, что в конце 1730-х гг. (вероятнее всего, сразу же после смерти Карла Фридриха в 1739 г.) по ее приказанию российский посланник в Копенгагене А.П. Бестужев-Рюмин внезапно появился в Киле. На глазах у перепуганных придворных он изъял из герцогского архива какие-то «важнейшие грамоты» — возможно, это были акты Петра I и Екатерины I, касавшиеся шлезвигской проблемы.

Еще в 1732 г. совместным демаршем русского и австрийского правительств при согласии Дании герцогу Карлу Фридриху было предложено отказаться за огромный выкуп (один миллион ефимков) от прав на Шлезвиг [166, с. 18]. Несмотря на бесперспективность своих претензий, Карл Фридрих предложение категорически отверг. Все надежды на восстановление территориальной целостности своего герцогства он возложил на подраставшего сына. «Этот молодец отомстит за нас», — нередко говаривал он, хотя «молодцем» Петр не был. Родившись крепким, в детстве он часто болел. Внушая ему идею реванша, отец сызмальства стал воспитывать сына по-военному, на прусский лад. Когда Петру исполнилось 10 лет, ему был присвоен чин секунд-лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление: любовь к военным парадам и экзерцициям стала как бы второй натурой и всегда преобладала у Петра III над всем остальным. После смерти герцога регентом осиротевшего мальчика стал его двоюродный дядя Адольф Фридрих, позднее избранный королем Швеции (1751—1771). Будучи опекуном Петра, он не вмешивался в его воспитание, и оно протекало по ранее заведенному порядку. Как видно, например, из донесения гофмаршала О. Брюмера, представленного 26 апреля 1740 г. регенту, маленького герцога учили истории, письму и счету, французскому и латинскому языкам, танцам, фехтованию [27]. Беда заключалась в том, что Брюмер, невежественный и грубый швед, не гнушаясь отборной ругани и рукоприкладства, всячески и изощренно унижал своего подопечного. Например, привязывал мальчика к столу или одевал ему на шею картинку с изображением осла. И все это делалось публично, в присутствии придворных. По словам видевшего все это учителя французского языка Мильда, Брюмер «подходил для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца» [198, с. 402—403]. Позднее Петр вспоминал «о жестоком обхождении с ним его начальников», которые в наказание часто ставили его коленями на горох, от чего ноги «краснели и распухали» [164, с. 69].

Перемены в политической конъюнктуре чувствительно сказывались на мальчике. Поначалу его стали воспитывать в духе православия. Однако двери в Петербург, закрытые для него при Анне Ивановне, окончательно, казалось, захлопнулись после ее смерти. Согласно ее завещанию, 17 октября 1740 г. императором был объявлен младенец двух месяцев отроду Иван Антонович (заметим это имя: оно не раз будет врываться в наше повествование). И Петра принялись срочно переучивать: наставляли в лютеранстве, внушали антирусские настроения... Его стали готовить к другому маршруту: Киль—Стокгольм.

Но вот новый виток истории — 25 ноября 1741 г. к власти в Петербурге пришла дочь Петра Великого. В судьбе его внука наступил крутой поворот. Будучи, как и ее предшественница, бездетной, Елизавета Петровна для упрочения собственных позиций немедленно вызвала из Киля племянника. Ответственная миссия была поручена многоопытному дипломату Н.А. Корфу. К этому человеку Петр Федорович навсегда сохранил почтительные чувства. Уже на третий день по восшествии на престол он пожаловал полным генералом Корфа, который, как сказано в указе от 28 декабря 1761 г., «препровождая его императорское величество из Голштинии в Россию, отличные свои услуги персоне его императорского величества оказывал».

Акция осуществлялась в глубокой тайне: Елизавета Петровна опасалась, что племянника враждебные ей силы могут задержать (в Стокгольме шла подготовка к избранию его шведским кронпринцем) или использовать в качестве заложника (потребовав выдать свергнутого Ивана Антоновича). То и другое нанесло бы планам императрицы непоправимый удар. Поэтому на подмогу Н.А. Корфу был придан другой Корф — Иоганн Альбрехт, с 1734 г. являвшийся «главным командиром» Петербургской Академии наук, а в 1740 г. назначенный посланником в Дании. Елизавета Петровна опасалась, как видно, происков и с этой стороны. Оттого сопровождали в поездке через немецкие земли оба Корфа не будущего Петра III, а некоего юношу под именем графа Дюкера. Но все тайное становилось явным, и Фридрих II прекрасно знал, кого везли через его королевство. Однако делал вид, что верит мистификации.

5 февраля 1742 г. четырнадцатилетний кильский принц благополучно прибыл на берега Невы. Заполучив племянника, Елизавета Петровна продолжала спешить. И когда в ноябре из Стокгольма прибыла делегация, чтобы уведомить об избрании ее племянника наследником шведского трона, было поздно: Карла Петера больше не существовало. К тому времени он уже перешел (точнее сказать — был вторично переведен) из протестантства в православие и объявлен преемником императрицы — великим князем Петром Федоровичем. К Петру были срочно приставлены учителя, причем русскому языку обучал его дипломат Исаак Веселовский, а в православии наставлял (как вскоре и Екатерину) иеромонах Симон Тодорский. Обязанности воспитателя наследника были возложены на академика Якоба Штелина. Отмечая способности и превосходную память своего подопечного, Штелин позднее вспоминал, что гуманитарные науки Петра особенно не привлекали и «часто просил он вместо них дать урок из математики». Любимейшими предметами юноши были фортификация и артиллерийское дело, а «видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты» [164, с. 76—77]

Занятия шли урывками, бестолково. Во многом была виновата сама императрица. Ветреная, склонная к развлечениям, она требовала присутствия племянника на придворных увеселениях (они обычно проходили в ночное время), брала его с собой в длительные поездки в Москву, в Киев. Во время одной из таких поездок Петр заболел оспой, следы которой остались у него на лице.

Несмотря на физические недомогания и суету придворной жизни, благодаря умелому и тактичному обхождению со своим воспитанником Я.Я. Штелину удалось за короткий срок добиться некоторых успехов. Не получивший в детстве должного развития, но от природы сообразительный и впечатлительный, великий князь обладал великолепной памятью. Она, по словам Штелина, была «отличная до крайних мелочей» [164, с. 110]. Поэтому уже к концу 1743 г., когда двор вернулся в Петербург, Петр «знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I». Но любимыми предметами у него были военные, особенно артиллерия и фортификация.

1745 г. в жизни великого князя, которому исполнилось 17 лет, ознаменовался важными переменами. 7 мая польский король и саксонский курфюрст Август III Фридрих в качестве викария Германской империи объявил Петра Федоровича как достигшего совершеннолетия правящим гольштейнским герцогом; 25 августа наследник российского престола вступает в брак с анхальт-цербтской принцессой Софьей Фредерикой Августой, нареченной в православии Екатериной Алексеевной. Ему тогда было 17 лет, ей — 16.

Хотя, как мы знаем, познакомились они еще в 1739 г., личные чувства будущих супругов при заключении брака менее всего принимались во внимание. Это было политической действо: Елизавета Петровна склонилась в пользу Софии Фредерики Августы, полагая, что захудалая немецкая принцесса не доставит ей в будущем особых неприятностей. Руководствуясь подобными, как показало дальнейшее, не оправдавшимися расчетами, императрица отвергла другие кандидатуры (в частности, дочерей польского и французского королей). Пренебрегла она и доводами духовенства, обращавшего внимание на недопустимость брака из-за близкой кровной связи Гольштейн-Готторпской и Анхальт-Цербтской династий (Петр и Екатерина состояли в троюродном родстве). Но не надо забывать, что за кулисами разыгрывавшихся вокруг брачного контракта сцен стоял не кто иной, как прусский король Фридрих II.

Едва ли, впрочем, это было для современников непроницаемой тайной. Во всяком случае, позже закулисный сват прямо заявил, что из всех возможных кандидатур именно Екатерина «более всех годилась для России и соответствовала прусским интересам» [46, № 1, с. 195]. Вероятно, прусский король лучше, чем в Петербурге, знал, что «годилось для России». Но это лишь попутная справка для тогдашних «патриотов» и их духовных наследников, А вот и другая справка. Протеже Фридриха II, не по летам сообразительная и лукавая, уже тогда прекрасно осознавала, какую роль в ее неожиданном возвышении сыграл закулисный сват. Находясь в Москве (в Россию анхальт-цербтская принцесса прибыла в 1744 г., вскоре приняв православие) и предвкушая предстоящую свадьбу, она написала письмо Фридриху. О чем же писала молодая великая княгиня? О семейном счастье? О любви к будущему мужу? Нет, менее всего об этом размышляла шестнадцатилетняя девушка.

«Государь, — писала она, — я вполне чувствую участие Вашего величества в новом положении, которое я только что заняла, чтобы забыть должное за то благодарение Вашему величеству; примите же его здесь, государь, и будьте уверены, что я сочту его славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить Вас в своей признательности и преданности» [46, № 1, с. 197]. Это не обычное благодарственное письмо. Это и письмо-обязательство. И спустя два десятилетия, вступив, наконец, на изначально манивший ее российский престол, Екатерина II свой долг перед Фридрихом II выплатила. Одно из конкретных проявлений этого — союзный договор 1764 г.

И она, и Петр III придерживались во внешней политике пропрусской ориентации. Но как велика была разница в их мотивах. Для великого князя, а затем императора прусский король являлся в первую очередь примером полководческого таланта, и в этом смысле почитание им Фридриха II носило пусть наивно-восторженный, но, так сказать, бескорыстный характер. Наоборот, для Екатерины Алексеевны он был прежде всего человеком, активно способствовавшим исполнению ее честолюбивых мечтаний. В том и другом случае в выигрыше оставался прусский король: он сделал ставку на обе карты и не ошибся.

Летней резиденцией «малого двора» стал Ораниенбаум (ныне Ломоносов), который императрица, любившая Петергоф (ныне Петродворец), подарила своему племяннику в 1743 г. С 1756 г. придворным архитектором наследника стал знаменитый Антонио Ринальди, соорудивший для великого князя потешную крепость Петерштадт (1756—1759) и миниатюрный двухэтажный дворец (1759—1762). В последующие годы для Екатерины II по проектам Ринальди были возведены широко известные Китайский дворец и павильон Катальной горки. Эти сооружения, включая остатки крепости, сохранились до сих пор.

С детства одинокий и заброшенный, Петр поначалу ощущал к Екатерине, если не любовь, то симпатию и родственное доверие. Напрасно: ей нужен был не Петр, а императорская корона. Этого Екатерина не скрывала ни в позднейших «Записках», ни тогда, после свадьбы. При всей своей ребячливой открытости Петр почувствовал это довольно скоро. Вот, например, случайно дошедшая до нас интимная записка, которую Петр Федорович адресовал своей жене: «Мадам, я прошу Вас не беспокоиться, что эту ночь Вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать была слишком тесной. После двухнедельного разрыва с Вами, сегодня после полудня Ваш несчастный супруг, которого Вы никогда не удостаивали этим именем» [цит. по: 14, № 109]. Эти, написанные по-французски строки, в которых упреки сплетались с грустной иронией, относились к 1746 г. — со дня свадьбы минул только один год! В последующем, особенно после рождения в 1754 г. Павла, их брак все более становился номинальным.

Размолвки первых же лет супружества, порождавшие внутреннюю неуверенность (что сказывалось и на его поведении при дворе) не могли не наложить отпечатка на характер Петра. Наблюдавший его как раз в ту пору прусский посланник гр. Финкенштейн доносил в 1747 г. своему королю, что едва ли великий князь будет царствовать. Он, в частности, писал: «Непонятно, как принц его лет может вести себя так ребячески» [144, т. 12, с. 343]. Позерство, нередко переходившее в глумливую браваду, было оборотной стороной духовной неутоленности, своего рода защитной реакцией. «Шутка, — справедливо замечал Карел Чапек, — скорее порождается чувством неудовлетворенности, чем довольством и блаженным состоянием духа».

Неудивительно, что тогда и позже любимейшим местом времяпрепровождения Петра Федоровича оставался Ораниенбаум. Здесь он ощущал себя свободным от недоброжелательных сплетен, интриг и условностей «большого двора». В относящейся к 1750-м гг. записке фавориту тетки, И.И. Шувалову, Петр писал: «Убедительно прошу, сделайте мне удовольствие, устройте так, чтобы нам оставаться в Ораниенбауме. Когда я буду нужен, пусть только пришлют конюха; потому что жизнь в Петергофе для меня невыносима» [124, с. 490].

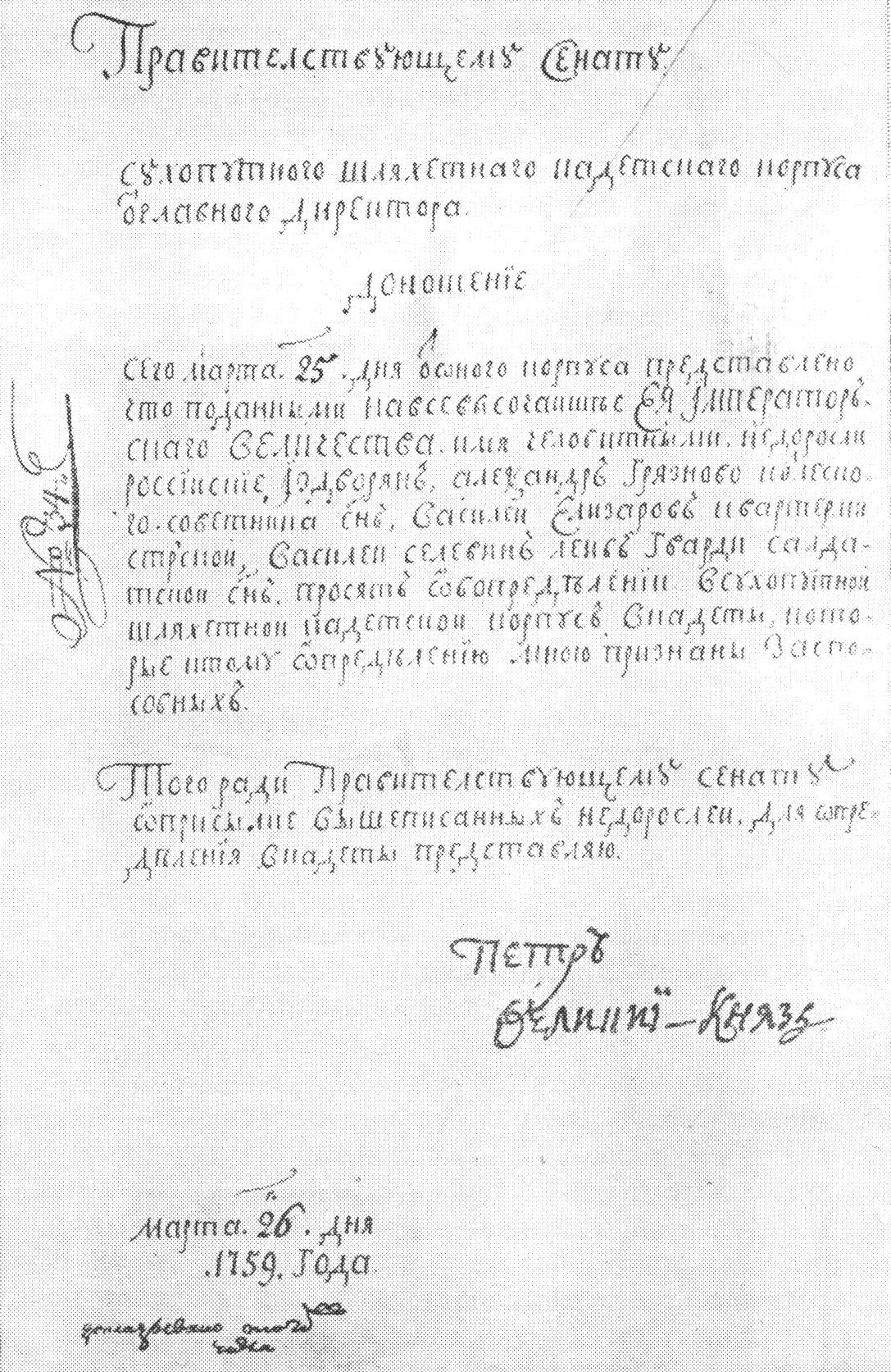

Подпись-автограф великого князя Петра Федоровича под доношением в Сенат 26 марта 1759 г. (ЦГИА СССР, ф. 1329, оп. 1, № 96, л. 101)

Читая этот пронзительный человеческий документ, по иному воспринимается многократно осмеянная в литературе склонность великого князя в юности проводить время не в придворной среде, а в компании приставленных к нему слуг и лакеев. Это раздражало императрицу, и в инструкции, данной Н.Н. Чоглокову в 1747 г., предписывалось запрещать великому князю игры с «егерями и солдатами или какими игрушками, и всякие шутки с пажами, лакеями и иными негодными ни к наставлению неспособными людьми» [46, № 2, с. 719]. Однако Елизавета Петровна гневалась зря: ее племянник во многом просто повторял поведение своей тетки. Современники, которых это шокировало, сообщали, что она охотно водится с певчими, горничными, поломойками, лакеями и солдатами, приглашает их на обед в свои покои, выезжает с некоторыми из них на прогулки. Немалое пристрастие питала Елизавета Петровна и к английскому пиву, что также подвергалось осуждению как проявление низости ее происхождения (как-никак ее мать Екатерина I, в девичестве Марта Самуиловна Скавронская, была из крестьянской семьи). Но то, что в конечном счете прощалось дочери Петра («простоту поведения Елизавета, несомненно, усвоила с детских лет в семье Петра и Екатерины, она была для нее естественной в удобной чертой общения», — справедливо констатировал Е.В. Анисимов [35, с. 161]), то выставлялось и до сих пор выставляется в качестве чуть ли не одного из главных обвинений по адресу ее племянника.

Не обращая внимания на упреки и наставления, великий князь со временем все больше времени стал уделять военным упражнениям. Он общался с солдатами и офицерами гольштейнского отряда, вызванного из Киля в Россию, охотно беседовал с солдатами Преображенского полка, шефом которого являлся. В великосветских кругах все это встречалось неодобрительно и породило мнение о наследнике, как о грубом солдафоне. С нескрываемым злорадством писала об этом и в своих «Записках» Екатерина. Но многое она утрировала, а о многом умолчала. Например, о том, что довольно рано Петр увлекся чтением романов и игрой на музыкальных инструментах. Он очень любил итальянскую музыку и украдкой научился неплохо играть на скрипке (он считал себя последователем школы известного итальянского композитора и скрипача XVIII в. Д. Тартини). Кроме того, великий князь любил живопись, книги, фейерверки. По его требованию в 1746 г. в Петербург из Киля была доставлена библиотека его отца. Она была размещена в Картинном доме любезного его сердцу Ораниенбаума, а надзор поручен Я.Я. Штелину. В архиве последнего сохранился рукописный «Оригинальный каталог библиотеки великого князя по инженерному и военному делу». Он был составлен Штелиным в 1743 г. и содержит 829 описаний книг по форматам. К каталогу приложена несброшюрованная тетрадь с перечнем книг, доставленных из Киля. На тетради дата: 5 октября 1746 г. [10, № 69].

Как видно из предварительных исследований состава книжного фонда, наиболее полно были представлены книги по военному делу, по истории и искусству, а также художественная литература от сочинений античных писателей до произведений авторов XVII — середины XVIII в. на французском, немецком, итальянском, английском и некоторых других европейских языках. В их числе находилось и первое французское собрание сочинений Вольтера. Многие экземпляры этой библиотеки оцениваются как «подлинные книжные редкости» [99, с. 163]. Из изданий на русском языке выявлено лишь одно — вышедший в начале 1729 г. первый (и оказавшийся единственным) выпуск петербургского научного журнала «Краткое описание Комментариев Академии наук». Примечательно, что Петр Федорович не ограничился лишь получением родовой библиотеки, но и следил за ее дальнейшим пополнением. «Как только, — вспоминал Штелин, — выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку» [164, с. 71, 110]. Вскоре по вступлении на престол он назначил Я.Я. Штелина своим библиотекарем, поручив ему составить план размещения в новопостроенном Зимнем дворце книжного собрания и выделив для этого «ежегодную сумму в несколько тысяч рублей». Кроме того, Петр интересовался коллекционированием: он собирал скрипки, в которых знал толк; сохранился каталог его нумизматического кабинета, составленный все тем же Штелиным [10, № 68]. Вопреки позднейшим уверениям Екатерины, духовный мир немилого ей супруга не ограничивался и не исчерпывался забавами и развлечениями, хотя и то и другое составляло нормальную часть уклада придворной жизни. Но Петр Федорович жаждал большего — он стремился заявить о себе на политическом поприще.

Став в 1745 г. правящим герцогом Гольштейна, своего карликового немецкого владения, он решил заняться его делами. Понятно, что оперативно управлять герцогством из Петербурга (а тетка, ревниво следившая за своим племянником, не разрешала ему покидать пределы России), он не мог. В Киле должен был находиться наместник (штатгальтер), который представлял бы там персону Петра Федоровича. Прежний регент Адольф Фридрих, избранный шведским кронпринцем, на эту роль явно не подходил. Поэтому А.П. Бестужев-Рюмин, занявший в 1744 г. пост канцлера Российской империи, с полным основанием добивался отстранения регента. Это соответствовало и гольштейнским интересам Петра Федоровича. Уже 16 декабря 1745 г. он подписал рескрипт о назначении наместником Фридриха Августа [32]. Молодой герцог оставался верен наставлениям своего отца — в рескрипте прерогативы, «которые отвечают достоинству княжеского штатгальтера», передавались Фридриху Августу «в наших герцогствах Шлезвиг и Гольштейн, а равно во всех, относящихся к ним землях». Но в действительности герцогство, которым должен был управлять новый наместник, представляло собой небольшую и вдобавок расположенную чересполосно с датскими владениями территорию вокруг Киля. Остальное подразумевалось как сфера претензий на будущее.

Любопытно, что вскоре после этого Петр вступил в переписку со своим бывшим регентом, перебравшимся в Стокгольм. Письмом от 7 января 1746 г. он запросил у Адольфа Фридриха подлинник завещания 1731 г. «с добавлениями, которые сделал мой покойный родитель в 1734 г.» [29]. С ответом произошла (может быть, умышленная?) задержка и вот уже в новом письме от 24 февраля (7 марта) Петр с раздражением заявлял, что его распоряжения не выполняются — черта эта, вспыльчивость, будет позднее отмечена всеми, кто общался с Петром Федоровичем. Сославшись в этом письме на то, что Адольф Фридрих как управитель «моих земель во время моего несовершеннолетия» хорошо осведомлен об их неудовлетворительном состоянии, Петр заявлял о намерении привести дела в лучшее положение. Получив, наконец, желанный документ, он в апрельском письме благодарил бывшего регента [29].

Чем же объяснялось то нетерпеливое ожидание, которое проявил молодой правящий герцог? Дело в том, что по завещанию его отца, Карла Фридриха, регентом до совершеннолетия Петра был назван вовсе не Адольф Фридрих, а его младший брат Фридрих Август — тот самый, кому Петр и передал полномочия штатгальтера. Но в этой части завещание выполнено не было, так как, пользуясь старшинством, Адольф Фридрих, двоюродный брат герцога, оттеснил регента по закону, присвоив его функции себе. Очевидно, текст завещания и был нужен для подтверждения законности назначения штатгальтером Фридриха Августа.

Впрочем, Фридрих Август, несколько лет перед тем живший в Петербурге, в Киль не спешил. Появился он здесь только в 1747 г. Делами текущего управления ведал созданный еще в 1719 г. Тайный правительственный совет. Членом его считался И. Пехлин, который с 1746 по 1757 г. возглавлял гольштейнское представительство в Петербурге. Через этот орган и осуществлялись сношения между нильскими властями и Петром Федоровичем. Поначалу Екатерина пыталась вмешиваться в гольштейнские дела. Но в конце 1750-х гг. по требованию Елизаветы Петровны была от них Петром отстранена. Это было непосредственным результатом ареста в 1758 г. канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, с которым великая княгиня имела тайные политические контакты, нити их тянулись в Лондон. Одно время императрица даже подумывала о высылке подозрительной невестки из России.

Между тем Петр Федорович проявлял к своему герцогству постоянный интерес. Порой, может быть, хаотичный, порывистый и даже мелочный, но не лишенный определенной тенденции, которая в основном сводилась к попыткам упорядочить судопроизводство, военное дело и другие стороны управления, навести дисциплину в деятельности правительственного Тайного совета.

Увы, достичь своих целей ему не удавалось. Удаленность Петра в сочетании с громоздкой системой управления герцогством способствовали постоянным склокам между высшими чинами администрации. «Уже вскоре после вступления Петра на герцогский трон, — писал немецкий историк, — в Совете началась ожесточенная борьба, и вплоть до его свержения в 1762 г. кто-нибудь из членов Совета почти постоянно находился в предварительном заключении» [192, с. 74]. Они интриговали не только между собой, но и против штатгальтера в надежде добиться влияния на Петра. Воспользовавшись очередным скандалом, противникам Фридриха Августа удалось добиться своего. Под благовидным предлогом избрания его любекским епископом в январе 1751 г. штатгальтер получил отставку. С тех пор вплоть до воцарения Екатерины II этот пост оставался незамещенным. Но довольно об этом. Гольштейнская тема в биографии Петра необходима постольку, поскольку отдельные ее аспекты найдут отзвуки в самозванческом движении. И еще: материалы, относящиеся к гольштейнским делам, неожиданно проливают дополнительный свет на круг забот и интересов Петра Федоровича, внося новые штрихи к его портрету.

Документы, о которых уже шла и еще пойдет речь, сохранились в западногерманском городе Шлезвиге, где нам довелось побывать летом 1982 г. при содействии дирекции вольфенбюттельской библиотеки им. герцога Августа. Этот небольшой город расположен в глубине длинного многокилометрового балтийского фиорда. Главной достопримечательностью является Готторпский (правильнее: Готторфский) замок, стоящий на берегу озера, отделенного от фиорда дамбой. Монументальное трехэтажное здание замка с башней по центру в старину неоднократно достраивалось и перестраивалось. К началу XVIII в. оно обрело барочные формы. Замок служил резиденцией местных епископов, а затем герцогов, предков Петра Федоровича. Сейчас в нем расположились несколько музеев и архив земли Шлезвиг-Гольштейн. Подходя по утрам к дверям замка, я невольно размышлял о неисполнивших ся мечтах Петра Федоровича, всю жизнь рвавшегося в эти места. Но если не он сам, то его гольштейнские бумаги сюда все же попали. Они входят в состав хранящегося на правах депозита семейного архива герцогов Ольденбургских. С Петром Федоровичем они связаны близким родством — уже знакомый нам кратковременный наместник в Киле, а затем Любекский епископ Фридрих Август стал родоначальником немецкой линии Ольденбургов. С любезного разрешения главы этого владетельного в прошлом дома Антона Гюнтера Ольденбургского мы получили доступ к подлинным документам Петра Федоровича, в которые мало кто заглядывал.

Ознакомление с этими документами позволило выявить две любопытные детали. Во-первых, многие бумаги были Петром не просто завизированы, как это обычно делалось, но и написаны собственноручно, чаще всего по-французски. Это важно: будучи конфиденциальными, они в наиболее, так сказать, чистом виде, без посредников выражали волю и отражали настроения писавшего. Причем, во-вторых, затрагивались не только текущие хозяйственные военные и иные темы, но и некоторые аспекты культурной жизни. Неоднократно, в частности, обращался Петр Федорович к неутешительному состоянию основанного в 1665 г. Кильского университета («Академии»). В 1753 г. он назвал «хорошим» решение Совета передать часть сэкономленных средств университету, выразив одновременно надежду, что эти деньги «Академия может и безусловно должна будет употребить на перестройку аудитории» [29]. Одновременно Петр выразил недовольство задержкой депеши, в которой об этом шла речь, и отказался утвердить («они не должны получить этих мест») двух профессоров, в том числе И.К.Г. Дрейера, племянника члена Совета Э.Й. Вестфалена, все более впадавшего в немилость. В последующие годы его все более раздражали известия, что университетские помещения приходят в ветхость, а многие профессорские должности годами остаются незамещенными; в результате контингент студентов, особенно из других немецких земель, сокращался. В рескриптах 3 (13) августа 1758 г. и 24 января 1759 г. на имя Вестфалена, который оставался куратором университета, Петр в резкой форме выражал недовольство таким положением. Для поднятия репутации этого учебного заведения он утвердил назначение нескольких новых профессоров, призвав их к усердной работе, дабы «благополучие Академии год от года все более процветало» [31]. Хотя ему не удалось довести дело до конца (позднее, пользуясь расположением Екатерины II, К. Сальдерн добился сооружения нового здания [180, с. 126]: оно было построено Э.Г. Зонниным в 1768 г.), устойчивый интерес Петра к университетским нуждам симптоматичен. Он вовсе не похож ни на случайный каприз подвыпившего бездельника или на неожиданную прихоть грубого солдафона, каким изображают Петра Федоровича в расхожих исторических и литературных версиях. За заботами о Кильском университете проглядывало нечто иное — несомненное понимание государственной пользы от народного просвещения. И достаточно отчетливо именно это проявилось, когда 12 февраля 1759 г. наследник престола был назначен «Главнокомандующим над Сухопутным шляхетным кадетским корпусом».

Это специальное заведение для дворянской молодежи было основано еще в 1731 г. по инициативе видного русского государственного и военного деятеля Б.К. Миниха, в прошлом сподвижника Петра Великого. Корпус сыграл заметную роль не только в подготовке офицерских кадров, но и в истории отечественной культуры XVIII в. Достаточно напомнить, что среди его воспитанников были такие видные писатели, как А.П. Сумароков, а затем В.А. Озеров и М.М. Херасков. В 1750-х гг. здесь возник кружок любителей русской словесности, ставились спектакли. В 1754—1756 гг. в Сухопутном корпусе учился основоположник русского профессионального театра Ф.Г. Волков.

К обязанностям главного директора Корпуса Петр Федорович отнесся не просто серьезно, но, можно сказать, со всем рвением. Очутившись в близкой ему стихии, он лично познакомился со всеми кадетами, проводя с ними много времени: посещал занятия в классах и на плацу, беседовал и присутствовал на играх, добился для Корпуса некоторых финансовых привилегий [106, с. 39—40]. Примечательно, что в эти годы активизировалась издательская деятельность Корпуса, при котором еще в 1757 г. была заведена типография. На основании представления директора Корпуса А.П. Мельгунова в типографии после просмотра и одобрения особой комиссией было разрешено печатать любые книги «на французском, немецком и российском языках», хотя бы их тематика не была непосредственно связана с деятельностью Корпуса [160, с. 301]. В 1761 г. по указанию Петра Федоровича началось издание справочника всех преподавателей и кадетов с момента основания заведения [71]. В свет, однако, успел выйти только первый том, так как после прихода к власти Екатерины II издание было прервано. Всецело поддержав эту инициативу своего директора, новый главнокомандующий вошел 5 мая 1759 г. в Сенат с ходатайством о дальнейшем расширении круга дозволенных видов печатной продукции. В частности, он считал, что прием заказов на печатание патентов на воинские чины позволил бы «прибыльными от того деньгами содержать типографию и размножить библиотеку» [24, № 101, л. 12]. Как видно, коммерческие соображения, наличие которых примечательно само по себе, всецело подчинялись культурным потребностям Корпуса.

Вообще для улучшения дел здесь с приходом Петра Федоровича было сделано немало. Его доношения в Сенат (а от 1759—1761 гг. их сохранилось 86 номеров), обычно игнорируемые исследователями, воссоздают впечатляющую картину заботы главнокомандующего о надлежащем материальном обеспечении не только занятий, но и быта учащихся. С последнего, собственно, он и начал свою деятельность. Спустя всего две недели после назначения, 26 февраля, Петр просил Сенат выделить «из недопущенных денег» (т. е. из положенных в 1739, еще при Анне Ивановне, но позднее недоданных сумм) средства на завершение постройки «зачатого флигеля» [24, № 101, л. 3]. Для подхода Петра Федоровича примечательна основная мотивировка просьбы: «...а ныне мною усмотрено, что оное прибавочное строение весма нужно потому, что по регламенту положено, чтоб в каждой каморе по пяти и по шести кадетов жили. А ныне за теснотою в жилье и более десяти человек в одной каморе живут». Здание Кадетского корпуса, многократно достраивавшееся и перестраивавшееся, сохранилось по сие время. Оно расположено на углу Университетской набережной и нынешней Съездовской (бывшей Кадетской) линии Васильевского острова.

Во многих обращениях к Сенату подчеркивалось значение Корпуса «для ползы Российской империи», «чтоб армию достойными афицерами наполнять» [24, № 101, л. 4, 64]. По этой причине Петр настойчиво испрашивал ассигнования на приобретения оружия, боеприпасов, амуниции, мундирного сукна, лошадей для конной роты — а наряду с этим и для закупки посуды, хорошего содержания госпиталя, нормального питания кадетов. В одном из доношений содержался даже расчет: на питание одного учащегося положено ежедневно по восемь копеек, однако из-за роста дороговизны следует прибавить каждому по пять копеек на день. «...Без оной прибавки, — предупреждал Петр, — желаемого успеха никак ожидать невозможно» [24, № 101, л. 72].

Но, может быть, это обычные деловые бумаги, А.П. Мельгуновым или еще кем-то составленные и лишь механически подписанные Петром? Нет, за строками сенатских доношений, если рассматривать их в целом, то и дело проступает и его личность. Вот, скажем, обращение, датированное 28 сентября 1760 г. [24, № 101, л. 64]. В нем содержится просьба «отпущать безденежно» артиллерийские боеприпасы для учебных нужд. В обосновании указано, что об этом «и от бывшего над Корпусом командира фелтмаршала графа Миниха было представлено». К тому времени Б.К. Миних, разжалованный и сосланный после прихода к власти Елизаветы Петровны, вот уже почти 20 лет томился в Пелыме. Поэтому приводить в обращении к Сенату в качестве аргумента мнение опального лица, да еще с присовокуплением высшего воинского звания, которого оно было лишено самой императрицей, было невозможным. Решиться на столь очевидную демонстрацию, хотя и не без риска для себя, мог только один человек — Петр Федорович.

Если в гольштейнских делах и в управлении Кадетским корпусом он как-то мог дать выход своей энергии, то при дворе своей тетки он был обречен на вынужденное бездействие. Политическая неискушенность великого князя, в которой его нередко упрекали современники (возможно, не без оснований), была не столько его личной виной, сколько бедой. В самом деле, объявив его в 1742 г. своим наследником, Елизавета Петровна никогда в сущности не готовила его всерьез к будущей государственной деятельности как главы великого государства. И дело не только в том, что сама она, «ленивая и капризная», по характеристике В.О. Ключевского [80, с. 340], оставалась в этих вопросах в значительной мере дилетантом. Свою роль сыграли и дворцовые интриги, в частности со стороны А.П. Бестужева, делавшего ставку на Екатерину. «По словам современников, — замечал А.С. Лаппо-Данилевский, — Бестужев, внушавший императрице Елизавете опасения, как бы Петр Федорович не захватил престола, много содействовал его отстранению от участия в русских государственных делах и ограничил его деятельность управлением одной Голштинией» [88, с. 275]. Отношения ее со своим племянником были неровными, а под конец и натянутыми.

Не подлежит сомнению, что в самом Петре со момента его появления в России шла острая внутренняя борьба между воспитанным с детства в Киле немецко-гольштейнским и прививавшимся позднее в Петербурге имперско-российским самосознанием. В таких условиях ощущение двойственности своего происхождения — немецкого по отцу и русского по матери — порождало у него сложный и весьма неустойчивый психологический комплекс двойного национального самосознания. По свидетельству не расположенного к нему Н.И. Панина [100, с. 364], Петр III предпочитал изъясняться по-немецки, а «по-русски он говорил редко и всегда дурно» (правда и Екатерина, пережившая его на 34 года, так и не научилась правильно говорить и писать по-русски). Ж.Л. Фавье, наблюдавший Петра Федоровича в 1761 г., т. е. незадолго до его прихода к власти, отмечал, что великий князь «и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем иным» [150, с. 194]. В результате он, уже не знавший Гольштейна, не знал и по-настоящему так никогда не узнал и России и, если верить «Запискам» Екатерины II, предчувствовал здесь свою гибель.

Все же, если он и ощущал себя в значительной мере немцем, то — немцем на русской службе. И потому, свыкшись со своим положением, Петр в той или иной мере приглядывался к окружавшим его людям, примеривался по-своему к обстановке. Хотя его политические взгляды не составляли, конечно, целостной и продуманной системы, их нет никаких оснований игнорировать. Тем более что именно расхождения по ключевым вопросам внешней и внутренней политики лежали в основе все усиливавшихся размолвок Петра Федоровича с императрицей в последние годы ее жизни. Со всей очевидностью это проявилось, когда он подходил к своему 25-летию. А внешним поводом стала Семилетняя война, в которую Россия вступила в 1757 г. на стороне коалиции Австрии, Франции, Швеции и Саксонии, направленной против Пруссии. Незадолго перед этим, в 1756 г., Елизавета Петровна учредила Конференцию при высочайшем дворе — высший консультативный государственный орган, ведавший военно-политическими вопросами, а также всеми внутренними и международными делами. В состав Конференции вошел и великий князь. Но не надолго. Будучи, как и Екатерина, сторонником прусской ориентации, Петр осуждал участие России в войне вообще, против Фридриха II в частности. Вскоре он перестал посещать заседания, ограничиваясь лишь подписанием протоколов, которые ему привозил Д.В. Волков, а после 1757 г. и вовсе вышел из этого органа, вызвав тем очередное неудовольствие императрицы.

Изображение российского и Гольштейн-готторпского гербов на оборотной стороне серебряного талера Петра Федоровича 1753 Пробная чеканка, не выпущенная в обращение. Из собрания Гос. Эрмитажа

По свидетельству Я.Я. Штелина, в разгар Семилетней войны великий князь «говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают» [164, с. 93]. Он приказал Д.В. Волкову сказать членам Конференции «от его имени, что мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией». За подобными суждениями, не лишенными, впрочем, элементов политического реализма (прогрессивная австрийская исследовательница и публицистка Е. Пристер отмечала двойственный характер внешней политики Марии-Терезии по отношению к России и интриги правительства Франции, которая уже с 1759 г. «оказывала на Австрию давление с целью заключения мира с Пруссией» [130, с. 274]; в советской и французской исторической литературе отмечалась также непопулярность Семилетней войны среди широких кругов французского общества), стояли вполне конкретные расчеты, связанные с гольштейнскими интересами Петра. Ведь и прусский король, и король Англии как ганноверский курфюрст были ближайшими соседями его герцогства. Петр надеялся, заручившись их поддержкой, выполнить завет своего отца, верность которому сохранял всю жизнь: вернуть Шлезвиг и другие территории, отнятые когда-то Данией. Реже отмечается, что свои заботы о гольштейнском наследстве Петр Федорович стремился увязать с интересами России.

Наиболее полно его точка зрения на этот вопрос была изложена в письме 17 января 1760 г. на имя императрицы.

Предыстория этого письма заключалась в следующем. В 1751 г. датская сторона во избежание возможного военного конфликта предложила обменять оккупированный ею Шлезвиг (а заодно и прилегающий к морскому побережью Гольштейн) на удаленные от Балтики графства Ольденбург и Дельменхорст с дополнительной денежной компенсацией. С этой сделкой был согласен не только канцлер А.П. Бестужев-Рюмин, но и И. Пехлин, обосновавший выгоды такого обмена в пространной записке [166, с. 27—29]. Поначалу великий князь колебался, но затем окончательно занял (не без вмешательства Екатерины) отрицательную позицию. В письме на имя императрицы он стремился показать тождественность интересов Гольштейн-Готторпской династии и России. Отсюда общая тональность аргументации, учитывавшей и личное честолюбие тетушки. Называя ее продолжательницей Петра Великого, великий князь напоминал, что все помыслы ее отца «всегда к тому клонились, чтоб в (Российской) империи иметь при Балтийском море владения» (цит. по русскому переводу письма, поднесенного 3 февраля 1760 г.: [19, № 367]). Исходя из этого, Петр Федорович категорически отвергал отказ от своих прав на Шлезвиг: «Когда нынешняя бедственная война, Германию терзающая, кончится, тогда надеюсь я увидеть благополучное время моего восстановления. Даруй боже, чтоб оное близко было!» При этом, полагал он, герцогский трон в Киле и императорский в Петербурге объединятся в одном его лице. Эта двуединость символически отражена на пробной монете, достоинством равной серебряному талеру, чеканки 1753 г. С лицевой стороны в профиль изображен Петр Федорович с распущенными волосами; на оборотной стороне воспроизведены российский и гольштейн-готторпский гербы с русским орденом Андрея Первозванного внизу по центру [205, с. 51].

Факты свидетельствовали, что великий князь отнюдь не был безразличен к делам великой страны, которой, как он верил, ему в будущем суждено было управлять. Ему, любившему военную четкость, несомненно претило многое: и пренебрежение тетки делами текущего управления, когда многие важные вопросы дожидались ее резолюции не то что неделями, но месяцами, а иной раз и годами; и своеволие ее приближенных, неупорядоченность законов, произвол и мздоимство в административных и судебных органах; и вмешательство церковных властей в светские дела, и многое другое. Об этих болевых точках он знал лично или слышал, а по ряду вопросов высказывал достаточно здравые мысли. Его раздражала и беспокоила распущенность лейб-гвардии. «Еще будучи великим князем, — передает Я.Я. Штелин, — называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: «Они только блокируют резиденцию, неспособны ни к какому труду, ни к военным занятиям и всегда опасны для правительства»» [164, с. 106]. В этих словах была, конечно, доля истины. Тот же Штелин вспоминал, что еще будучи наследником, Петр «часто говорил» о необходимости закрепления вольности дворянской, уничтожении репрессивной Тайной розыскной канцелярии, а также о провозглашении веротерпимости [164, с. 98].

Рассказы Штелина об интересе Петра Федоровича к внутриполитическим вопросам находят документальное подтверждение в его сенатских доношениях по делам Кадетского корпуса. Порой конкретные потребности учебного процесса давали повод для высказывания более общих суждений и выдвижения общегосударственных проектов. С этой точки зрения характерны два доношения в Сенат. Первое из них, датированное 2 декабря 1760 г., связано с намерением «сочинить географическое описание Российского государства» [24, № 101, л. 77—79]. К доношению приложены типографски отпечатанные «Запросы, которыми требуются в Сухопутный шляхетный кадетский корпус географические известия...». Происхождение этих документов не вполне ясно, поскольку они каким-то образом перекрещиваются со сходной инициативой, которую еще в 1758 г. проявил в Академии наук М.В. Ломоносов. В трактате «О сохранении и размножении российского народа» в форме письма к И.И. Шувалову, завершенном 1 ноября 1761 г., Ломоносов подчеркивал, что указ Сената о присылке «изо всех городов» ответов «на географические вопросы» был принят по его представлению [94, т. 6, с. 400]. Как показала в свое время В.Ф. Гнучева, первое представление Академии наук в Сенат относилось к маю 1759 г. [55, с. 257].

Ломоносов руководствовался чисто практическими интересами подготовки нового российского географического «Атласа». Поэтому, во избежание «излишества и невозможности исполнения», он счел целесообразным ограничиться необходимым минимумом, включив в вопросник лишь 13 пунктов. Г.Ф. Миллер, не согласившись с этим, предложил расширить круг вопросов до 30 пунктов [55, с. 259]. Эта цифра соответствует числу «Запросов», исходивших и из Кадетского корпуса. Тем не менее близкая по замыслу инициатива, изложенная в доношении Петра Федоровича, не была банальным повторением той, которая связана с Академией наук.

Во-первых, между обоими учреждениями на этот предмет велась переписка, получившая в академическом архиве наименование «Кадетские запросы». Она в основном относится к 1760—1761 гг., будучи естественным последствием обращения великого князя в Сенат. Наибольший интерес представляет входящая в ее состав «Ведомость требуемым кадетским географическим запросным пунктам, присовокупленным к академическим» [11, л. 9—10]. Судя по содержанию «Ведомости», речь шла об уточнении академической анкеты из 30 пунктов, основу которой, отчасти совпадая текстологически, составили предложения Ломоносова. Уточнения затронули 18 пунктов, преимущественно по части торгово-промышленной и ремесленной деятельности. В их числе были, например, такие: «каково купечество» (пункт 4), «кому принадлежат» фабрики и заводы, что на них «приуготовляется» и «давно ли оные заведены» (пункт 7), «каким более болезням жители подвержены и чем от них лечат» (пункт 22), о промысле зверя в Сибири (пункт 28) и др. Трудно пока сказать, кому конкретно принадлежали формулировки подобных уточнений. Бросается, однако, в глаза, что их общая направленность чрезвычайно близка кругу забот Петра Федоровича, о которых мы знаем по другим источникам.

В «Ведомости» встречаются также дополнения историко-культурного и этнографического характера. Так, к пункту 26, где говорилось об описании городищ и старинных развалин, добавлено: «И нет ли о таковых древностях по преданию дошедших каких известий» (пункт 26). Подробный вопрос касался информации об «идолопоклонниках» в Сибири, их обычаях, нравах и верованиях («как они имянуются, что то имянование на языке их значит, какое счисление времяни и как велик год имеют, откуда выводят свое происхождение; давно ли в тех местах поселились; не запомнят ли от предков своих достопамятных каких приключений; в чем состоит закон их; о всевышнем существе имеют ли какое понятие; какие у них обряды при вступлении в супружество, сколько жен иметь дозволено; могут ли оных отлучать по своей воле и с какими обстоятельствами; как погребение мертвых отправляется; есть ли какое попечение о душе умершего и прочая»). Как видно, руководство Кадетского корпуса серьезно отнеслось к анкете, возникшей в Академии наук. Перечисленные в «Ведомости» уточнения вошли затем в отпечатанный текст «Запросов», приложенных к декабрьскому доношению в Сенат.

Второй отличительной чертой этого документа была прямая связь педагогических потребностей с соображениями патриотического характера: «...дабы воспитываемые в оном корпусе молодые люди не токмо иностранных земель географию, которой их действительно обучают, основательно знали, но и о состоянии отечества своего ясное имели понятие». Этим и был в первую очередь вызван демарш, подписанный великим князем (выяснилось, что Академия наук необходимых сведений «в собрании ни имеет»).

Петр Федорович просил Сенат разослать вопросник «во все Российские городы» с тем, чтобы направляли прямо в Кадетский корпус «с наивозможным поспешением». Так и произошло после издания в конце 1760 г. соответствующего сенатского указа. А спустя несколько месяцев стали поступать ответы с мест. Один из них в ноябре следующего года был послан из Казани, позднее ставшей важным районом Пугачевского движения, вовлекшего в свою орбиту не только русское население, но также чувашей, марийцев и другие народы Поволжья [87, с. 29—30]. Всего до 1764 г. в Кадетский корпус поступило 153 ответа. Лишь тогда они были пересланы в Академию наук и поступили в Географический департамент [11, л. 13]. Приведенные факты позволяют несколько иначе, нежели до сих пор, осветить соотношение важных для истории отечественной науки инициатив, исходивших как от Академии наук, так и от Кадетского корпуса. И еще: Петр Федорович, конечно, и прежде знал о Ломоносове. Но, пожалуй, именно на рубеже 50—60-х гг. в сферу его практической деятельности вошел великий русский ученый, давно, как мы увидим, связывавший с будущим императором надежды на дальнейший прогресс России.

Заботой о подготовке кадров «националных хороших мастеров» проникнуто другое доношение в Сенат — от 7 марта 1761 г. В нем сообщается, что с основания корпуса в нем по сей день трудятся кузнецы, слесари, шорники, сапожники, коновалы, садовники и другие квалифицированные ремесленники-иностранцы, способные передать опыт русской молодежи. Этому, однако, препятствует сложившийся порядок, когда учеников набирают из рекрут, среди которых преобладают лица неграмотные или «грамотные, только весьма порочные, потому что ни один помещик грамотного доброго человека в рекруты не отдаст» [24, № 101, л. 86]. Чтобы подготовить действительно хороших «национальных мастеров» (характерная терминология!), нужно, по мнению Петра Федоровича, решительно изменить принципы набора и обучения. Он предлагал «взять из гарнизонной школы от 13 до 15 лет 150 человек школников», передав их в ведомство Кадетского корпуса, пополняя по мере необходимости этот контингент «нижних чинов детми» [24, № 101, л. 88 об.]. В приложенной к доношению смете показано, что при ежегодном выпуске 30 человек «такой мастер станет казне единственно 200 рублев». Говорится в доношении и о предметах, которым наряду с ремеслом будут обучаться юноши: грамота, арифметика, геометрия, рисование и немецкий язык. Последнее обосновано тем, что, во-первых, «хорошие мастеровые немцы, которые недоволно русского языка знающии», и, во-вторых, книги по коновальному делу изданы по-немецки, «а на русском языке еще нет». Как многозначительно это словечко: еще нет. Стало быть должны появиться!

В заключительных строках доношения Петр Федорович подчеркивал пользу, которую принесут России его предложения: при распространении опыта в армии по выходе мастеровых в отставку «чрез оное и во всем государстве националные хорошие ремесленные люди заведутся, а особливо чрез умножение знающих коновалов могут конские и рогатого скота частые падежи отвращены быть» [24, № 101, л. 87]. Доношение получило в Сенате поддержку: 30 апреля 1761 г. было решено обучать при Кадетском корпусе 150 человек солдатских и мещанских детей [49, с. 31].

Кем бы не были письменно оформлены подобные проекты, отражение в них государственных симпатий самого Петра Федоровича несомненно. Их общий смысл не только согласуется с рассказом Штелина, но и, более того, — подтверждается свидетельствами других современников, хотя бы и недоброжелательно настроенных. Вот, например, воспоминания Я.П. Шаховского, в то время генерал-прокурора Сената. С явным осуждением он писал, как в 1750-х гг. наследник через своего любимца И.В. Гудовича часто передавал «от себя ко мне просьбы или, учтиво сказать, требования» [161, с. 157, 176]. Чем же досаждал ему великий князь? Оказывается, ходатайствами «в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим по большей части таким делам». Но как раз «такие дела», высокомерно третировавшиеся Шаховским, отвечали потребностям развития страны, вполне вписываясь в круг идей, которые сложились у великого князя к началу 1760-х гг. Многие из них он и попытался осуществить, взойдя на престол. Он не знал, что судьба отпустила ему чрезвычайно мало времени — всего 186 дней.

Примечания

1. 21 февраля — по новому стилю, по старому — 10 февраля.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |