На Рождество 25 декабря 1761 г., в три часа пополудни скончалась дочь Петра I. На российский престол вступил новый император, его внук Петр III. И отдавая дань «щедротам и милосердию» покойной Елизаветы Петровны, в своем первом манифесте он обещал «во всем следовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого» [127, т. 15, № 11300]. Столь много-обязывающее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятную современникам дальнейшую ориентированность курса нового монарха.

Что касается «щедрот и милосердия», то они вскоре проявились в широкой амнистии лицам, подвергшимся в прошлые годы ссылкам и другим наказаниям. Среди возвращенных находились и бывшие заклятые политические противники — фаворит Анны Ивановны недоброй памяти Э.И. Бирон и Генерал-фельдмаршал Б.К. Миних. Здесь вновь необходима корректировка традиционного стереотипа: в возвращении обоих опальных вельмож былых царствований проявилось не пресловутое германофильство Петра Федоровича, а конкретный политический расчет. Если Миниха он вернул, памятуя его былые военные заслуги и близость к Петру I, то с Бироном как Курляндским герцогом связывал некоторые внешнеполитические планы. Да и отношение его к тому и другому было различным.

Несколько месяцев пребывания у власти с наибольшей полнотой выявили противоречивость характера Петра III, его не только слабые и вызывающие сожаление, но и сильные, привлекательные стороны. Почти все современники — не только расположенный к нему Штелин, но и противники, и недоброжелатели, в том числе и австрийский посланник Ф.К. Мерси-Аржанто и А.Т. Болотов, — отмечали такие черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, доброта и доверчивость. Я.Я. Штелин добавлял еще: «...довольно остроумен, особенно в спорах», наблюдателен и смешлив. Но наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, гневливости, поспешности, отсутствии политической гибкости. И еще одна существенная черта характера Петра Федоровича, подмеченная современниками и присущая ему как до, так и после восшествия на трон, т. е. черта устойчивая: он «враг всякой представительности и утонченности». В этом согласны Ж.Л. Фавье и Е.Р. Дашкова. Он не любил, например, следовать строгим правилам придворного церемониала и нередко сознательно нарушал и открыто высмеивал их. Делал он это далеко не всегда к месту. И излюбленные им забавы, часто озорные, но в сущности невинные, шокировали многих при дворе. Особенно, конечно, людей, с предубеждением относившихся к императору. А.Т. Болотов, например, и спустя четыре десятилетия с содроганием вспоминал о страсти Петра III к курению (Елизавета Петровна запаха табачного дыма не выносила и курение при ней являлось вызовом); или о том, как однажды император и его приближенные, развеселившись, стали «все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать» [44, с. 205].

Французский посланник Л. Брейтель мог называть его «деспотом» и даже «северным тираном», хотя ни тем, ни другим Петр III не был. Можно добавить: к сожалению для него. Эту черту Штелин охарактеризовал следующими словами: «На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности» [164, с. 111]. А боясь — стремился не преодолеть, а попросту уйти от нее. Об этом, разумеется, знал не один Штелин. Несравненно лучше знала своего супруга Екатерина, знали об этом при дворе, знали и заговорщики. Примечательны в этом смысле воспоминания немецкого ученого А.Ф. Бюшинга, жившего тогда в Петербурге и исполнявшего обязанности пастора лютеранской церкви св. Петра. В часы, когда Екатерина II, объявив себя самодержицей, вышла с войсками на Ораниенбаум, к Бюшингу явился вице-президент Юстиц-коллегии фон Эмме и по поручению Сената потребовал привести членов прихода к присяге новой власти. В ответ на колебания Бюшинга, опасавшегося преждевременности такого шага, фон Эмме сказал: «Неужели вы так мало знаете императора? Неужели думаете, что с его стороны будет оказано сопротивление?» [45, с. 16]. Поэтому не худшие, а, наоборот, лучшие, наиболее привлекательные качества Петра Федоровича как человека оборачивались в обстановке борьбы за власть его слабостью как самодержца. Она-то в значительной мере и предопределила успех переворота. Но для проявления этого должно было истечь 186 дней.

Пока же, подчеркнуто стремясь подражать деду, Петр III с первых недель вступления на престол особое внимание обратил на укрепление порядка и дисциплины в высших присутственных местах, на упорядочение компетенции и повышение оперативности органов власти. Этими делами он решил заняться лично, для чего был установлен достаточно четкий распорядок дня. О нем можно судить по разрозненным указаниям в воспоминаниях современников и записям в камер-фурьерских журналах (правда, записи за март—июнь отсутствуют).1 Вставал император обычно в 7 часов утра, выслушивая с 8 до 10 часов доклады сановников. В 11 часов он лично проводил военные учения, а в час пополудни обедал — либо в своих аппартаментах, куда приглашал интересовавших его людей независимо от занимаемого ими положения, либо выезжал к приближенным или иностранным дипломатам. Вечерние часы отводились на придворные игры и развлечения (особенно любил он концерты, в которых сам охотно играл на скрипке). После позднего ужина, на который созывалось иногда до сотни персон, он вместе со своими советниками до глубокой ночи вновь занимался государственными делами. Утренние часы до вахтпарада и послеобеденное время он часто использовал для инспекционных выездов в правительственные учреждения и казенные заведения (например, мануфактуры). Начал он с Сената, когда вместо Шаховского генерал-прокурором был назначен А.И. Глебов. Петр III оказался и едва ли не единственным после Петра I монархом, лично посещавшим Синод — высшее церковное ведомство.

Примечательно его стремление разграничить и упорядочить функции отдельных звеньев центрального и местного государственного аппарата. В начале января был утвержден доклад Сената об упразднении во всех городах, кроме Петербурга и Москвы, полицмейстерских должностей о передачей соответствующих обязанностей губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям [127, т. 15, № 11401]. Именным указом распустив придворную Конференцию с передачей ее дел в Сенат и Иностранную коллегию, Петр объявил, что «отныне никакого особливого Совета или Конференции не будет, но каждая коллегия свои дела отправлять имеет» [127, т. 15, № 11418]. На следующий день для ускоренного рассмотрения накопившихся от прежнего царствования и вновь поступающих жалоб и заявлений при Сенате был создан Апелляционный департамент и аналогичные департаменты при Юстиц-Коллегии, Вотчинной Коллегии и Судебном приказе [127, т. 15, № 11422]. В последующие месяцы ряд указов корректировался на ходу или отменялся. Так, 22 марта должности полицмейстеров были восстановлены, а Н.А. Корф назначен главным директором всей полиции страны [127, т. 15, № 11477—11478].

В мае под председательством императора был учрежден Совет, чтобы, как говорилось в мотивировке указа, полезные реформы «наилучше и скорее в действо произведены быть могли» [127, т. 15, № 11538]. Помимо двух родственников Петра III, гольштейнского принца Георга и российского генерал-фельдмаршала К.Л. Гольштейн-Бека, в состав Совета вошли видные русские государственные деятели: канцлер М.И. Воронцов, Д.В. Волков, президент Военной коллегии Генерал-фельдмаршал Н.Ю. Трубецкой, директор Кадетского корпуса генерал А.П. Мельгунов, Б.К. Миних, генерал-аншеф А.Н. Вильбоа и генерал-аншеф М.Н. Волконский (он давно симпатизировал Екатерине и являлся участником заговора). Решающую роль в Совете играл Волков, назначенный на должность тайного секретаря 30 января. По утверждению Миниха, «то, с чем соглашался Волков, и составляло образ правления при императоре Петре III» [108, с. 95].

Меры по реорганизации органов власти призваны были, по замыслу императора, обеспечить проведение серии задуманных реформ. И как свидетельствуют факты, деятельность правительства и в самом деле отличалась необычайной интенсивностью. Достаточно обратиться хотя бы к официальному дореволюционному изданию — «Полному собранию законов Российской империи». Здесь за период с 25 декабря 1761 г. по 28 июня 1762 г. приведено 192 документа: манифесты, именные и сенатские указы, резолюции и другие акты. Иными словами, они следовали один за другим почти ежедневно. Не менее интересны и отчасти неожиданны итоги анализа законодательных актов по датам их появления. Уже в последнюю неделю 1761 г., с 25 по 31 декабря, вышло пять нормативных актов. В последующие месяцы их количественное соотношение выглядело так: январь — 39, февраль — 23, март — 35, апрель — 32, май — 33, июнь — 25. Последний акт об отмене отсрочки банковских ссуд вплоть «до нашего дальнейшего указа» был подписан 26 июня, за два дня до переворота. А ведь в «Полное собрание законов» не вошли указы по конкретным вопросам (о чинопроизводстве, о передаче государственных имений в аренду, о денежных выплатах и т. п.). В сохранившемся архивном реестре именных указов за время правления Петра III сделано 220 записей [24, № 96]. Кроме того, широко применялась форма «словесных высочайших указов», сфера действия которых определялась законом от 22 января [127, т. 15, № 11411]. В этих случаях Сенату предписывалось еженедельно представлять императору копии «обо всех объявленных словесных наших указах». Трудно с уверенностью сказать, насколько скрупулезно такой порядок соблюдался. Но с документальной точностью можно утверждать, что в канун своего падения, 26 июня, Петр III подписал 14 указов, в том числе о производстве Штелина в статские советники [24, № 96, л. 340—345]. Бурная законотворческая деятельность правительства и лично Петра III оборвалась буквально на полуслове — ни о каком ее спаде говорить нет оснований.

Не столь уж важно, все ли эти акты были следствием его личной инициативы или результатом деятельности советников — понятно, что Петр III, как и любой монарх, опирался на определенный круг доверенных лиц. Достаточно того, что все эти акты были санкционированы и подписаны императором и изданы для обнародования.

Разумеется, важно не столько количество принятых законов, сколько их содержание. Позднее Е.Р. Дашкова утверждала, что «Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал глубокое презрение к себе своими законодательными мерами» [59, с. 37]. Слова ее нельзя объяснить только личной озлобленностью автора. Они отразили тональность разговоров среди части высшей знати, относившейся к Петру III оппозиционно. Именно в этих кругах, отчасти еще при его жизни, зарождались разнообразные сплетни и анекдоты. Слов нет, в основе их порой могли лежать какие-то реалии, несшие крупицы правды или отзвуки тех или иных неосторожных заявлений самого императора. Но доведенные недоброжелательной молвой до абсурда и немыслимого гротеска, они сводились к одному — изобразить Петра Федоровича дураком и сумасбродом, а Екатерину — утесненной и невинно страдающей стороной. Такого рода слухов циркулировало немало, отчасти мы к ним будем вынуждены возвращаться. Пока же ограничимся некоторыми их образчиками.

В манифесте 25 декабря 1761 г. о восшествии Петра III на престол имя наследника не было названо, а в форме «Клятвенного обещания» (присяги) говорилось о верности императору и «по высочайшей его воли избираемым и назначаемым наследникам» [127, т. 15, № 11390, 11391]. Эту и в самом деле туманную формулировку можно было трактовать по-разному. То ли как простое следование установленному Петром I в указе 1722 г. завещательному распоряжению российским престолом (а подражать во всем деду Петр III как раз и обещал в этом манифесте), то ли как намек на право воспользоваться указом 1722 г. в дальнейшем. И пусть двумя днями позже была объявлена форма церковного вознесения, в которой наряду с именем императора значились имена его «благочествейшей» супруги и «благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича»; пусть именным указом 6 апреля специально подчеркивалось, что от надлежащего воспитания Павла (ему было 8 лет) «много зависит будущее благосостояние отечества» [127, т. 15, № 11496] — несмотря на наличие подобных официальных актов, путь домыслам оказался открытым. Поползли слухи о намерении Петра III отказаться от признания своего отцовства и лишить Павла престолонаследия, а заодно расторгнуть брак с Екатериной, заточив не столь уж благочестивейшую (на этот счет при дворе были неплохо осведомлены) супругу в монастырь или Шлиссельбург, по соседству с Иваном Антоновичем. Эти слухи, обрастая различными подробностями, сразу же после переворота поползли по стране, выплеснувшись затем и за границу. Об этом позволяют судить некоторые документы Шлезвигского архива, свидетельствовавшие о том, что в Киле внимательно следили за ситуацией в Петербурге. Один из документов представлял собой анонимное изложение некоего «известного донесения на французском языке», которое оценено как «правдоподобное» [30, № 12]. Сообщалось, что по ряду своих шагов Петр советовался с прусским королем, в частности о намерении развестись (Verstoßen) с Екатериной, причем Фридрих II не советовал этого делать. Позднее гольштейнец М. Ранфт в подтверждение такого слуха приводил слова, будто бы сказанные Петром Федоровичем незадолго до переворота: «В ближайшие дни я посажу свою супругу в такие условия, чтобы она больше не была мне помехой» [194, с. 272].

Другой, тоже анонимный документ из Шлезвигского архива был составлен на основе информации из Варшавы. По сведениям из России, говорилось в справке, предполагался брак Петра Федоровича с его любовницей Е.Р. Воронцовой, чему «должны были предшествовать браки от 40 до 50 светских дам с гольштейнцами и пруссаками». Сообщение в справке комментировалось следующим образом: «Эти глупости обсуждаются только для того, чтобы посеять смуту в народе, который, в поисках у него защиты, беглая императрица взбунтовала» [28, № 316, л. 66]. Хотя в тексте комментария встречаются неточности (например, отрицалась связь ее с Г.Г. Орловым), в главном автор был прав — распространению, а возможно, и фабрикации такого рода слухов во многом способствовала сама Екатерина и ее доверенные лица. В этой связи обратим внимание на информацию, которую австрийский посланник передавал в Вену в начале февраля 1762 г.: «Я узнал, что эта государыня ведет с Польшей тайную переписку». Дипломат догадывался, что корреспондентом Екатерины был ее давний любовник С. Понятовский.

Сплетни о поведении Петра Федоровича смаковались несколькими поколениями придворных, Их воспроизводила в своих воспоминаниях, например, В.Н. Головина, племянница И.И. Шувалова. Фрейлиной она стала в 1782 г., а родилась в 1766 г. Естественно, что лично слышать и знать обо всем этом она никак не могла [56, с. 28].

А вот образчики столь популярных, столь же невероятных анекдотов об обстоятельствах появления важнейших законов Петра III.

Портрет императора Петра III работы неустановленного художника (Пьетро Ротари?). Подарен генеральным директором фирмы «Сотбис» (Лондон) лордом Гаури Советскому фонду культуры в апреле 1989 г. и передан в Гос. Русский музей

Анекдот первый. Намереваясь уйти на тайное свидание, Петр под предлогом занятия ночью государственными делами взял с собой Волкова, запер его под охраной собаки в своем кабинете и наказал сочинить какой-нибудь важный закон. Его секретарь, вспомнив, что Р.И. Воронцов часто говорил императору о дворянской вольности, написал быстро манифест, который утром и был утвержден. Самое забавное в том, что этот совершенно неправдоподобный (почему — об этом ниже) анекдот был принят на веру и в конце XVIII в. записан историком М.М. Щербатовым со ссылкой на Волкова [167, с. 77—78]. Имея в виду баснословный характер рассказа, в наброске «О дворянстве» А.С. Пушкин сделал пометку: «Петр III — истинная причина дворянской грамоты» [133, т. 12, с. 205].

Анекдот второй. Однажды, заранее сговорившись, во время застолья К.Г. Разумовский крикнул на одного из собутыльников «слово и дело» за то, что тот-де оскорбил императора, не выпив за его здоровье бокала до дна. Кончилось тем, что придворные убедили Петра III ликвидировать Тайную канцелярию, о чем им был тут же подписан манифест, услужливо подсунутый все тем же вездесущим Волковым. Конечно, может возникнуть вопрос — почему такую сценку Разумовский со товарищи не разыграл несколькими годами раньше, при Елизавете Петровне? Как-никак он приходился братом ее давнему фавориту! Но этим элементарным вопросом поклонники пикантных рассказов не задавались (записано А.Ф. Малиновским [17, № 62]).

Такой выглядела в россказнях законотворческая деятельность Петра. А какова она была на самом деле? Действительно, подобно неровному характеру этого человека, предпринимавшиеся им шаги могли, на первый взгляд, создать впечатление чего-то импульсивного. Далеко не все оказывалось должным образом продумано и подготовлено либо опережало реальный уровень социально-экономического развития страны. Все это, однако, несло в себе четко выраженный классовый смысл: курс правительства и лично Петра III был направлен на защиту имущественных и политических интересов дворянства. Он, по словам В.И. Буганова, «успел за шесть месяцев царствования раздать в крепостные более 13 тысяч человек» [47, с. 90]. Правда, Екатерина II затем его превзошла: за последующие 10 лет она раздала помещикам более 66 тысяч крестьян. Нужно учесть, что во всех этих случаях речь шла только о лицах мужского пола. Согласно сенатскому указу 22 апреля, в ревизские списки сведения о крестьянках включать не требовалось [127, т. 15, № 11513]. Таким образом, общее число крестьян, перешедших на положение крепостных при Петре III, а затем при Екатерине II, было в несколько раз бо́льшим.

Незыблемость крепостного права — вот идея, красной нитью проходившая через петровское законодательство. Уже в январе помещикам было разрешено без специального дозволения переселять принадлежавших им крестьян из одного уезда в другой; дворцовых, церковно-монастырских и помещичьих крестьян было запрещено записывать в купечество без соответствующих свидетельств властей и помещиков [127, т. 15, № 11423, 11426]. Правительство решительно пресекало любые формы «непослушания» и «своевольства» крепостных, выступавших против усиливавшейся феодально-крепостнической эксплуатации. При этом карательные меры, естественно, применялись в отношении не только помещичьих крестьян, но и прочих групп трудового населения. Например, Сенат, «по доношению» управителя московской государственной суконной мануфактуры В. Суровщикова, распорядился 22 апреля наказать батогами и плетьми участников стачки, произошедшей на этой мануфактуре в конце февраля 1762 г.

Наиболее полно и четко позиция правительства Петра III по крестьянскому вопросу была сформулирована 19 июня в акте, изданном по поводу бунтов крепостных в Тверском и Клинском уездах. Обращает на себя внимание, что этот акт, появившийся по конкретному поводу, был оформлен не как указ, а как манифест — тем самым подчеркивалась особая важность этого документа. «С великим гневом и негодованием уведомились мы, — сказано здесь, — что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своем повиновения... Мы твердо уверены, что такие ложные слухи скоро сами собою истребятся и ослепленные оными крестьяне... о том раскаются и стараться будут безмолвным отныне повиновением своим помещикам заслужить себе прощение» [127, т. 15, № 11577]. Правда, здесь не говорилось, какие именно слухи распространялись среди крестьян. Однако текст манифеста (в том числе и приведенный отрывок) не оставлял сомнений относительно характера таких слухов: речь шла об ожидавшемся крестьянами освобождении от крепостной зависимости. Чтобы пресечь «ослепление» крестьян, с одной стороны, и успокоить дворян — с другой, в манифесте торжественно подтверждалось: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». Это был последний манифест, изданный от имени Петра III. И симптоматично, что в нем со всей ясностью, без каких-либо недомолвок заявлялось о незыблемости устоев крепостничества.

Отмечая эти аспекты законодательства времени Петра III, нельзя не заметить, что в нем было немало актов, появившихся по конкретному поводу и потому имевших текущий, а порой второстепенный и даже мелочный характер. Но были и чрезвычайно важные, по своему смыслу — органические установления.

Среди них прежде всего выделялись два манифеста, распубликованные в феврале 1762 г. Первый из них, датированный 18 февраля, — «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» [127, т. 15, № 11444].

Полнейшая несостоятельность анекдотической версии, которой до сих пор склонны верить иные историки и писатели, а также читатели их сочинений, обнаруживается уже при ознакомлении с обстоятельствами создания этого важнейшего документа царствования Петра III. Как видно из Камер-фурьерского журнала, 17 января «в четверток, по утру в 10-м часу» он «изволил высочайший иметь выход, в Правительствующий Сенат» [69, с. 9—10]. Здесь он сообщил о намерении освободить дворян от обязательной государственной службы. Эти слова были встречены с ликованием, а на следующий день генерал-прокурор А.И. Глебов предложил Сенату от имени благодарного дворянства воздвигнуть золотую статую императора. Узнав об этом, как писал С.М. Соловьев, Петр III ответил: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных» [144, т. 13, с. 12]. Достойные и умные слова, на которые отважился мало кто из людей, облеченных неограниченной властью!

Обычно, характеризуя манифест 18 февраля, отмечают, что дворяне получили право свободно вступать или, наоборот, не вступать на военную и гражданскую службу, выходить по желанию (с присвоением очередного чина) в отставку, свободно выезжать за границу и поступать на службу иностранных государей. Иными словами, февральский закон, закрепляя господствующее положение дворянства и значительно расширяя его права, одновременно почти на нет сводил их обязанности перед государством. Все это в значительной мере верно, хотя и не определяет в полной мере смысл, вложенный законодателем в манифест.

Уже в преамбуле отмечалось, что он не порывает с традиционными взглядами на дворянство как на служилое сословие, но модифицирует их. Хотя, указывалось здесь, установления Петра I об обязательной дворянской службе «в начале частию казались тягостными и несносными для дворянства», они были для страны в итоге полезными: «...истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставило сведущих и годных людей к делу». Учитывая, что эти перемены «благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к Нам верность и любовь, великое усердие и отменную к нашей службе ревность», Петр III заявлял, что не находит более «той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была».

Однако бравурная тональность преамбулы постепенно заглушалась, быть может, не столь заметными, но вполне конкретно звучавшими оговорками. В самом деле, выходить дворянам в отставку дозволялось только в мирное время; это правило утрачивало силу во время военных действий и за три месяца до их начала (а именно такая ситуация складывалась весной того года ввиду готовившейся войны с Данией). Так же обстояло и с разрешением поступать на службу за рубежом — это допускалось только в «Европейских союзных нам державах» с обязательным возвращением в Россию, «когда будет объявлено». Своеобразно и, надо сказать, в известном смысле демократично решался вопрос о службе дворян в Сенате и его конторе (для этого требовалось соответственно 30 и 20 человек). Обязательность службы в этих органах высшего управления должна была решаться самими дворянами путем выборов «ежегодно по препорции живущих в губерниях». Весьма строгая ответственность возлагалась на родителей за надлежащее воспитание сыновей. По достижении ими 12 лет родители должны были ставить органы власти в известность, чему их сыновья обучены и желают ли учиться дальше, как в России, так и за рубежом. Новацией было установление своего рода «прожиточного минимума» дворянских семей: те, кто имел менее 1000 душ крепостных, должны были определять сыновей в Кадетский корпус. «Однако же, — предупреждал Петр III, — чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей воспитывать под тяжким Нашим гневом».

В заключительных строках манифеста содержались любопытные положения. С одной стороны, Петр III обещал «навсегда сие свято и ненарушимо содержать в постановленной силе» и предупреждал, что отменять закон не могут «и нижепоследующие по Нас законные наши наследники»; с другой стороны, он выражал уверенность, что дворяне и далее будут «с ревностию нежеланием» вступать на государственную службу. Тех же, кто станет уклоняться от своих обязанностей и, в частности, от надлежащего обучения своих детей, предлагалось рассматривать «яко суще нерадивых о добре общем», которых «всем Нашим верноподданным и истинным сынам Отечества» повелевалось презирать. Им запрещалось появляться ко двору, бывать «в публичных собраниях и торжествах». Неоднократные обращения и к силе личного долга, и к силе общественного (разумеется, дворянского) мнения составляли примечательную особенность манифеста. В нем «вольность и свобода» российского дворянства отнюдь не трактовались как беспредельные. Просто в отличие от грубого принуждения минувших десятилетий сознательное отношение к своим правам и обязанностям рассматривалось как связующая нить, как символический договор между верховной властью и дворянством.

Не прошло и месяца с того достопамятного дня, когда растроганные сенаторы собрались было воздвигнуть золотую статую императора, а при очередном официальном посещении Сената 7 февраля Петр III объявил о намерении ликвидировать зловещую Канцелярию тайных розыскных дел и все ее дела передать на разрешение Сенату. Вскоре его повеление получило законодательное оформление в манифесте 21 февраля [127, т. 15, № 11445], текст которого был написан Д.В. Волковым.

Для своего времени это был удивительный документ, поскольку в нем, с одной стороны, оправдывалось создание Тайной канцелярии при Петре I, а с другой — давалась моральная оценка последующей практики преследования за государственные преступления. Если Петра I на это побудили «тогдашних времен обстоятельства» и «неисправленные в народе нравы», то постепенно необходимость в принятых мерах ослабевала. Но Тайная канцелярия «всегда оставалась в своей силе» и самим фактом своего существования оказывала развращающее воздействие. Ибо «злым, подлым и безделным людям подавала способ или ложными затеями протягивать в даль заслуженные ими казни ненаказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих началников или неприятелей». Желание пресечь возможность чудовищных злоупотреблений мотивировалось принципами человеколюбия и милосердия. Исходя из них декларировалось «крайнее старание» императора «не токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самих истязаний защищать, но паче и самым злонравным пресечь пути к произведению в действо их ненависти, мщения и клеветы, а подавать способы к их исправлению». В манифесте торжественно провозглашалось: «Ненавистное изражение, а именно: «слово и дело» не долженствуют отныне значить ничего». Тех же, кто станет употреблять их в пьяном виде или драке, подлежало наказывать как «озорников» и «бесчинников».

Отмена Тайной канцелярии как органа по сути дела чрезвычайного (он возник в 1718 г. в связи с процессом царевича Алексея Петровича в дополнение к страшному Преображенскому приказу) вовсе не означала прекращения репрессивной политики самодержавия. Потому и принятый в самом начале царствования Анны Ивановны указ 1730 г. сохранялся. Сохранялись и доносы как нечто само собою разумеющееся. Менялся лишь порядок их подачи: из случайного и строго не регулировавшегося он становился регламентированным. Всякий, имевший донести о замысле на измену или против личности монарха, должен был «тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему воинскому командиру немедленно явиться». Доносить полагалось письменно, но для неграмотных делалось исключение — разрешалась устная форма.

Хотя под действие манифеста подпадало все население империи, социальные градации в нем проводились четко, со всей определенностью. На одной стороне находились «благородные», на другой — «подлые». Примечательно, что благонамеренность дворянства постулировалась — объявлялось, что оно неспособно на деяния, предусмотренные указом 1730 г., а тем более на ложные доносы. К достойным доверия лицам отнесено и «знатное купечество». Такое добавление было чрезвычайно характерным для уже известных нам установок Петра III. Зато принципиально иное отношение закреплялось к лицам «из солдат, матросов, людей господских, крестьян, бурлаков, фабричных мастеров и, одним словом, всякого звания подлых». Чтобы исключить с их стороны наветы на своих начальников, господ и других «неприятелей», в манифесте предусматривались специальные меры.

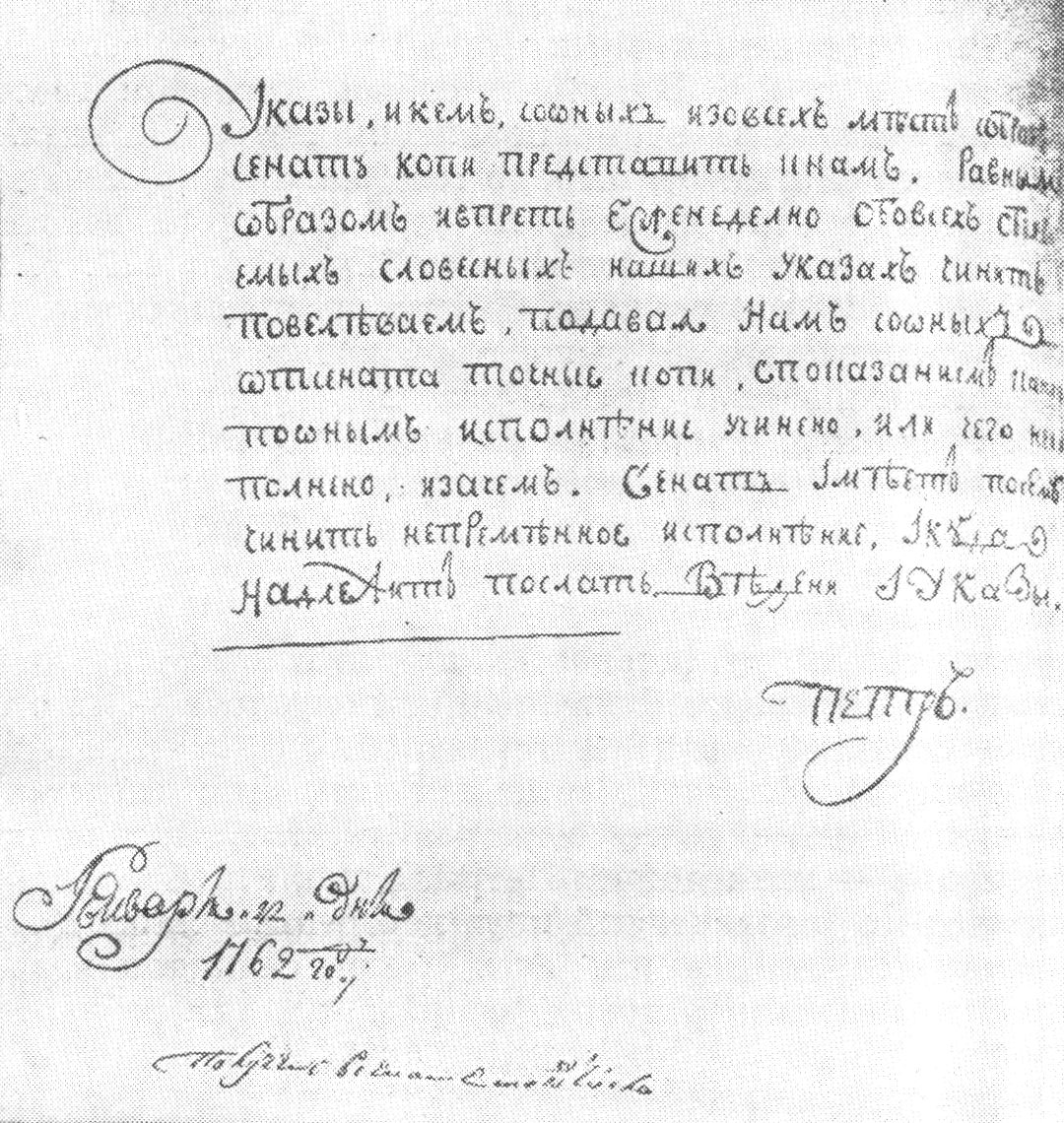

Подпись-автограф императора Петра III под указом о предоставлении ему еженедельно копий его словесных повелений. 22 января 1762 г. (ЦГИА СССР, ф. 2, № 96, л. 67 об.)

Постоянным камнем преткновения для российского царизма был вопрос о возможности прямого обращения к монарху со стороны подданных. В XVIII в он решался различно, в основном отрицательно. Петр III попытался достичь компромисса: если и не исключить полностью, то усложнить процедуру подачи челобитных лично императору, поскольку, как сказано в манифесте, «легкость могла бы поощрить наветы». Для подачи важных доносов предлагалось «без всякого опасения» обращаться к персонально названным в манифесте сановникам: А.А. Нарышкину, А.П. Мельгунову и Д.В. Волкову, «кои для того монаршею нашею доверенностию удостоены». Впрочем, такой весьма своеобразный порядок просуществовал всего несколько дней. Уже указом от 4 марта со ссылкой на прежние запретительные акты Петра I и его преемников исключалась подача прошения непосредственно императору, минуя соответствующие органы власти [127, т. 15, № 11459].

Оба февральских манифеста взаимосвязаны. И не только потому, что отделены друг от друга всего тремя днями. Они взаимосвязаны потому, что закрепляли господствующий статус дворянства с обеспечением ему (прежде всего — ему!) безопасности от наказания по тайным доносам. Именно эту направленность манифестов имел в виду А.С. Пушкин, называя их указами «о вольности дворян», коими, добавлял он, «предки наши столь гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться» [133, т. 11, с. 15]. Он именовал эти акты «памятниками неудачного борения Аристокрации с Деспотизмом». И в самом деле, при всей либеральности (по сравнению с тем, что было до этого), февральские манифесты оставляли верховные неограниченные права императора в неприкосновенности.

Определенные основания «гордиться» этими актами все же имелись. Издание манифеста 18 февраля позволило значительной части дворян, служивших вдалеке от своих поместий или живших нахлебниками при царском дворе, вернуться в родные места. Одни из них предались пьянству, разгулу и непередаваемому самодурству, ставшему одной из главных причин Пугачевского движения. Но были и другие дворяне — а их оказалось немало, — занявшиеся полезными для страны делами: хозяйством, воспитанием детей, просвещением крестьян, благотворительностью, собиранием библиотек и художественных предметов, чтением русских и иностранных книг и журналов. Своеобразным юридическим обеспечением такого стиля жизни явилась отмена Тайной канцелярии. Признание 21 февраля выражения «слово и дело» более не имеющим смысла означало замену внесудебного произвола нормальным судебным разбирательством по делам политического обвинения. Это способствовало укреплению чувства собственного достоинства не только среди дворянства, но и у формировавшегося российского «третьего сословия». Постепенно в разных городах и сельских местностях России складывались очаги дворянской и купеческой образованности, выдвинувшие не одно поколение людей, прославивших отечественную культуру. И еще долго, постепенно затухая, теплилась в таких семьях память о февральских «указах». Не напрасно, наверное, описывая быт «старосветских помещиков», Н.В. Гоголь ввел характерную деталь: на стене одной из комнат Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны висел позабытый старинный портрет Петра III!

Манифесты 18 и 21 февраля стали двумя принципиально значимыми шагами, императора по претворению в жизнь убеждений, сложившихся у него, как мы видели, до вступления на престол. Но тогда же им был сделан и третий шаг, а точнее сказать, несколько шагов по реализации еще одного давнего замысла. Было это рискованным делом, поскольку затрагивало не только укоренившиеся стереотипы, но и более осязаемые материальные интересы православной церкви. Речь шла об официальном закреплении религиозной веротерпимости. Иными словами, о провозглашении в России свободы совести.

Решить столь тяжелый вопрос одним, единовременно изданным манифестом было невозможно. По всей своей спешке Петр Федорович отдавал отчет в этом. Поэтому он начал с урегулирования одного, хотя и чрезвычайно болезненного аспекта: положения старообрядцев. Вопрос этот его заботил чрезвычайно. В конце января, почти одновременно с подготовкой двух уже знакомых нам манифестов, он сообщил сенаторам через генерал-прокурора А.И. Глебова о намерении прекратить преследование старообрядцев. Указом 29 января Сенату предписывалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. Им разрешалось пользоваться старопечатными книгами и обещалось «никакого в содержании закона по их обыкновению возбранения не чинить» [127, т. 15, № 11420].

В ближайшие же дни, 1 и 7 февраля, специальными указами подтверждалось прекращение розыска и уничтожение дел о самосожжении и о защите старообрядцев от местного духовенства. Правда, порой способ такой защиты оказывался довольно своеобразным. Так, обратившиеся с челобитной по этому поводу жители двух уездов Нижегородской губернии были навечно приписаны к железоделательным заводам Р.И. Воронцова «для исправления заводских работ» [127, т. 15, № 11434—11435]. Круг указов, которыми император обещал защитить старообрядцев «от чинимых им обид и притеснений», был скреплен торжественным манифестом 28 февраля. Бежавшим за рубеж «великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам» разрешалось возвращаться до 1 января 1763 г. «без всякой боязни или страха» [127, т. 15, № 11456].

Эти меры Петра III во многом напоминают те, которые в Пруссии провел к тому времени Фридрих II, а в Австрийской монархии спустя почти два десятилетия, в 1781 г., объявит Иосиф II. В них в определенной степени отразились популярные в общественном сознании эпохи Просвещения стереотипы, в частности идея свободы совести, но истолкованная и приспособленная к интересам господствующих классов феодально-абсолютистских государств. В основе такого курса в конечном счете лежали соображения экономической пользы: стремление удержать от побегов значительную часть трудоспособного городского и особенно сельского населения, а также понимание того, что только силой сделать это нельзя. Характерна мотивировка указа. В России, говорилось в резолюции Петра III, наряду с православными «и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники — христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Эта аргументация во многом повторяет соображения, изложенные М.В. Ломоносовым в трактате «О сохранении и размножении российского народа». Совпадение многозначительное: идеи русского ученого-патриота оказывались чрезвычайно близки размышлениям императора еще в бытность его наследником престола. Посредником, скорее всего, выступил И.И. Шувалов, которому упомянутый трактат непосредственно адресовывался (если Ломоносову покровительствовал Шувалов, то последний пользовался доверием и расположением императора). Итак, Ломоносов — Петр III! Соединение этих, столь разных имен далеко, впрочем, не случайное, хотя по настоящему до сих пор не осознанное, позволяет по-новому осветить многие действия как правительства Петра III, так и его самого.

Называя убегающих «в чужие государства, а особливо в Польшу», старообрядцев «живыми покойниками», Ломоносов отмечал ущерб, проистекающий от этого для страны. Он предлагал пересмотреть прежние меры насильственной борьбы с расколом способами, «кои представятся о исправлении нравов и о большем просвещении народа» [94, т. 6, с. 401—402]. Петр III не только последовал такому совету, но и пошел значительно дальше, признав право своих подданных на свободу совести.

Не ограничиваясь этим, он задумал экономически подкрепить дело секуляризацией церковно-монастырских имений с передачей управления ими из ведения Синода, как это было с 1720 г., в руки государства. На такой путь в 1701 г. пытался вступить его дед, но был вынужден (даже он!) временно отступить. Возникал этот вопрос и при богомольной Елизавете Петровне. В ее присутствии Конференция одобрила в 1757 г. новый порядок управления церковными имениями. Однако и тогда в действие его ввести не удалось. Выполнить ранее принятое решение Петр III и намеревался, рассуждая об этом в Сенате и оформив особым указом 16 февраля [127, т. 15, № 11441].

Насколько задуманное предприятие было деликатным, ответственным и взрывоопасным (что и подтвердили последующие события), можно судить по формулировкам указа. Красной нитью через его текст проходила мысль, что намечаемый новый порядок вовсе новым не является, что он был лично одобрен покойной императрицей, заботившейся о соединении «благочестия с пользою Отечества». При всей велеречивости и благолепии стиля в указе прорывались то чисто вольтерианские нотки, то скрытые угрозы в адрес Синода. Вот, например, великолепная по иронии фраза, что Елизавета Петровна, желая искоренения вкравшихся искажений в догматы веры и упрочения «истинных оснований нашея православныя восточныя церкви за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений». Но ирония исчезает, как только законодатель переходил к необходимости «помянутое узаконение... в действительное исполнение привести». Поначалу, сообщалось в указе, император, посетив Сенат, предложил ему обсудить это совместно, но ввиду «важности сей материи» и опасаясь затяжки в «бесплодных советованиях» с Синодом (т. е. со всей определенностью намекая на затяжку со стороны последнего) предписал Сенату ввести решение 1757 г. «без всякого изъятия самим делом в действие». Дальнейшее развитие реформа получала в указах 21 марта и 6 апреля [127, т. 15, № 11481, 11498]. Вновь ссылаясь на решения, принятые при Елизавете Петровне («дабы духовный чин не был отягощен мирскими делами»), и свой указ от 16 февраля, Петр утверждал порядок государственного управления бывшими церковными и монастырскими имениями. Для этого создавалась Коллегия экономии в Москве с конторой в Петербурге, а церковнослужители переходили на государственное содержание «согласно штату».

Поручив Д.В. Волкову подготовку этого законодательства, император принял в его разработке личное участие. Позднее Штелин вспоминал: «Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической коллегии для управления ими... Он берет этот манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями» [164, с. 103]. Если это не описка, то указ, по-видимому — мартовский, первоначально предполагалось оформить более торжественно — как манифест. Все же значимость указа подчеркивалась объявлением его во всенародное известие.

Свидетельство Штелина — одно из подтверждений преемственности правотворчества при Петре III. Оно подчеркивается и преамбулами других принятых при нем актов. Действительно, проекты многих из них были выдвинуты еще при Елизавете Петровне, в частности видным государственным деятелем П.И. Шуваловым, которого поддерживали будущие сотрудники императора Д.В. Волков и А.И. Глебов. Они выступали за развитие предпринимательской и коммерческой инициативы дворянства, требуя одновременно и определенных льгот для купечества. Придя к власти, Петр III не просто поддержал эти идеи, но и поставил задачу скорейшего их законодательного оформления. Именно сознательностью выбора социальной ориентации и следует в первую очередь оценивать характер внутриполитического курса правительства Петра III и меру его личного участия в этом. И потому, при всем отчетливо выраженном классовом смысле проводившегося курса, законодательству времени Петра III был присущ ряд любопытных и в значительной мере новых особенностей.

Первая из них заключалась в приведении более или менее подробной назидательной аргументации, выдержанной в просветительском духе и порой сочетавшейся с патриотическими доводами государственной пользы. Примерами тому были уже известные нам оба февральских манифеста, указы о веротерпимости и секуляризации церковно-монастырских имений, а также шаги в сфере народного образования. Указом 24 апреля был введен в действие давний проект П.И. Шувалова о создании на базе сухопутного, морского и артиллерийского корпусов единого шляхетного корпуса с назначением на пост его главного директора И.И. Шувалова. Предполагались и какие-то меры в отношении Петербургской академии наук. Штелин приводил слова, сказанные ему по этому поводу Петром III: «Я очень хорошо знаю, что и в вашу Академию наук закралось много злоупотреблений и беспорядков. Ты видишь, что я занят теперь более важными делами, но как только с ними управлюсь, уничтожу все беспорядки и поставлю ее на лучшую ногу» [164, с. 98]. Сделать этого он не успел.

Следующая существенная особенность законодательства периода Петра III — появление в нем сравнительно устойчивых пробуржуазных тенденций, что отвечало «требованиям развития буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться» [144, т. 13, с. 603]. Эти тенденции реализовывались в различных формах и прежде всего в содействии подъему торговли, ремесла и промышленности при опоре не столько на дворянских предпринимателей, сколько на купечество и городское мещанство. Здесь чувствовалась уже личная инициатива Петра III, выработавшего мнение на этот счет, как мы видели, в предшествующие годы. Как и в своих доношениях 1759—1761 гг. из Кадетского корпуса, он, пользуясь современной терминологией, пытался подойти к делу системно. «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность», — записывал Я.Я. Штелин [164, с. 103]. Исходя из такой ориентации, Петр решительно выступил против стремления Р.И. Воронцова, возглавлявшего Комиссию по составлению нового уложения, закрепить дворянскую монополию на промышленность и землевладение. В составленном Д.В. Волковым указе о коммерции 28 марта значительное место было уделено мерам по расширению экспорта хлеба («государство наше может превеликий хлебом торг производить и что тем самым и хлебопашество поощрено будет») и других продуктов сельского хозяйства. В этом и ряде других указов обращалось внимание на хозяйское отношение к лесам, сбережение которых «почитаем мы за самый нужный и важный государственный артикул». Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситценабивных мануфактур и другие виды продукции, производство которой может быть налажено в России. Этот вполне очевидный протекционистский курс своеобразно сочетался с попытками (впрочем, единичными и робкими) регулирования территориального размещения отечественной промышленности. Примечателен, в частности, сенатский указ 31 января, которым разрешалось заводить фабрики по производству парусной ткани в Сибири, чтобы здесь, «а особливо для Охотского порта полотна парусные умножены были и чрез то перевозок, по дальности от Москвы расстояния, а от того казенного убытка избегнуть было можно» [127, т. 15, № 11431].

В законодательстве Петра III просматривались также меры по расширению использования вольнонаемного труда. Так, основываясь на именном указе 29 марта, Сенат запретил владельцам фабрик и заводов покупать к ним деревни. Впредь до утверждения нового Уложения Сенат приказывал «довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми» [там же, № 11490]. Тем же способом сенатскими указами от 28 февраля и 26 апреля предлагалось произвести очистку порогов на Волхове и ремонт знаменитой дороги из Петербурга в Москву. Строго повелевалось работным людям «никакого... напрасного озлобления не чинить... чрез что уповательно впредь к найму в ту работу охотников более сыскаться» [там же, № 11455]. Впрочем, правительство, видимо, понимало, что в условиях крепостного права «сыскаться» таким людям было не просто. И чтобы как-то ослабить возникавшее противоречие, разрешалось привлекать к подобным обязанностям пашенных крестьян, но лишь из ближайших деревень, по окончании полевых работ и с обязательной оплатой за выполненную работу.

Наконец, еще одна особенность законодательства конца 1761 — середины 1762 г. заключалась в несравненно большем, чем прежде, внимании к регулированию положения крестьянства и других непривилегированных слоев населения. Этот и ряд других аспектов законодательства времени Петра III, будучи по-своему переосмысленными в народе, оказали заметное воздействие на последующую мифологизацию «третьего императора».

Примечания

1. Исчезновение камер-фурьерских журналов второй половины царствования Петра III — еще одна загадка истории. То, что они велись, подтверждается ордером заведовавшего придворной конторой Н.М. Голицына от 31 марта 1764 г. Он сетовал на отсутствие «церемониальных журналов прошлого 1762 году марта с 1-го августа по 1-е число» и требовал «предписанные журналы в немедленном времяни представить». Сохранившиеся журналы вел Василий Рубановский. Кем составлялись исчезнувшие журналы, нам неизвестно. Не исключено, что они были изъяты по желанию Екатерины, поскольку содержали нежелательные для нее сведения [69, с. 119].

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |