Будучи легендой российского происхождения, она, как мы видели, проникла в зарубежную славянскую среду и получила там местную адаптацию в черногорском (Степан Малый) и чешском («Русский принц») вариантах. Когда же, а главное — как это происходило? Этот недостаточно освещенный вопрос для нашей темы является первостепенным, поскольку прямо касается межславянских контактов в сфере народной культуры.

Черногория была первой за пределами России страной, где легенда о Петре III стала не только известна, но и обрела живого носителя — Степана Малого, который появился здесь в 1766 г. Мысль, что с толками о «чудесном спасении» он познакомился в русской среде, высказана, как мы видели, давно. Приведенные дополнительные соображения подкрепляют догадку, что прибыл он в Россию скорее всего в составе какой-нибудь делегации южно-славянского православного духовенства: не только с Балкан, как обычно считали, но, возможно, и из Австрии (например, из Воеводины). Когда могло это произойти?

В.В. Макушев, например, полагал, что это случилось «около 1760 г.» [77, т. 83, с. 34]. Но нельзя ли попытаться хотя бы несколько конкретизировать такую датировку? Думается, она должна вытекать из пересечения и совпадения двух взаимосвязанных обстоятельств: времени наиболее интенсивных поездок южнославянских представителей в Россию и генезиса здесь легенды о Петре III. То и другое, как вытекает из сказанного ранее, происходило не «около 1760 г.», а несколькими годами позже — когда слухи о «чудесном спасении» императора породили первых самозванцев, выступавших под его именем. Примечательно, что районы их объявления — восточные области Украины и примыкавшие к ним Курская и Воронежская губернии как раз лежали вблизи путей с Балкан и из Австрии через Киев на Москву и Петербург. Происходило все это в 1764—1765 гг. К этим местам и к этому времени можно было бы с наибольшей вероятностью отнести знакомство Степана Малого с легендой.

Но ведь могло произойти и иное. Вспомним запись под 1762 г. в летописи Раваницкого монастыря, на которую ссылался А.И. Яцимирский. Ведь в ней утверждалось, что Петр III, счастливо избегнув ареста, тайно направился к балканским славянам, долго странствовал между Дунаем, Савой и Константинополем, пока наконец не пришел в Черногорию. В этих словах легенда о «Петре III» — Степане Малом была как бы запрограммирована психологически. Русского царя на Балканах ждали так же, как ждали и угнетенные массы у него на родине. Степан Малый тоже странствовал, и ему было достаточно узнать о записи в раваницкой летописи, чтобы использовать ее в своих целях. Для этого ему даже не обязательно было посещать Россию, хотя, конечно, первое никак не исключало второго.

Ну, а «русский принц»? Каковы источники этой чешской народной легенды? По мнению Я. Вавры, к числу основных ее источников относились следующие.

Во-первых, сообщения местных, австрийских и чешских, и иностранных газет о Крестьянской войне в России. Хотя оценка происходивших событий соответствовала позиции правительства Екатерины II, все же при упоминании имени Е.И. Пугачева как самозванного Петра III в газетной информации проскальзывали упоминания об отмене им крепостного права и барщины, признание веротерпимости и аналогичные акции. Особый отклик находило это среди чешских крестьян и тайных некатоликов.

Во-вторых, в роли информаторов выступали торговцы и другие лица, ездившие по делам из Чешских земель в Россию. Нельзя исключать и того, что носителями информации могли стать приверженцы гернгутеров, в том числе из среды поволжских колонистов — очевидцев и даже участников Крестьянской войны 1773—1775 гг.

В-третьих, в чешском народном сознании происходила своеобразная контаминация представлений о личности «Петра III» — Пугачева и подлинного Петра III, установившего союзнические отношения с Фридрихом II и издавшего ряд законов о прекращении гонений за веру. Последнее было особенно привлекательным для противников католицизма в Чехии и Моравии, которые имели тайные контакты со своими единомышленниками из соседней Пруссии. Так, в октябре 1774 г. под Чаславом группа чешских некатоликов вручила Иосифу II петицию о предоставлении свободы совести. При разборе дела оказалось, что петиция была ими списана с текста, полученного от какого-то лютеранского проповедника из силезского города Стржелине (Штрелен). Этот город, в окрестностях которого находились и деревни чешских переселенцев, входил тогда в состав Пруссии.

Так, два идейных потока — зревшая в чешской народной культуре надежда на помощь «с Востока» и непосредственные отзвуки пугачевского движения — слились воедино и привели к формированию легенды о «русском принце» как избавителе чешских крестьян от социального и национального гнета. Конечно, возникновение этой легенды лежало в русле чешско-русских связей. И как знать, не отразилось ли в этом и воспоминание об общении с русскими солдатами? Ведь и в 1735—1736 гг. и в 1748—1749 гг. часть их стояла неподалеку от эпицентра легенды в Хрудиме.

Обращает на себя внимание любопытная деталь: эволюция легенды о «русском принце» в Чехии во многом напоминает развитие легенды о Петре III в России. И там и здесь она выступала альтернативой официальному толкованию событий 1762 г. Упоминавшийся И.В. Пароубек в интересующей нас части своих хроникальных записей за тот год указывал: «Царь Петр дал обещание союза с австрийским домом, но, отступя от этого, перешел на сторону прусского короля Фридриха; он обещал русским при короновании соблюдать православную веру, но потом заявил, что он кальвинист и все войско одел и муштровал на прусский манер. Он унижал православную веру, очень притеснял ее служителей и за это 9 июля был свергнут с трона... Говорят, царь Петр был очень расположен к пьянству» [141, с. 83]. Не трудно убедиться, что запись эта полна неточностей и ошибок: Петр III никогда не был сторонником русско-австрийского союза, короноваться он, как известно, не успел, равным образом никогда не объявлял себя кальвинистом и т. п. Однако в основе своей запись И.В. Пароубека восходит несомненно к аргументации екатерининских манифестов конца июня — начала июля 1762 г. Вместе с тем на Пароубека оказали влияние и отзвуки официального отношения к этим событиям со стороны австрийского правительства.

Ввиду прусских симпатий Петра III приход к власти Екатерины II был встречен правящими кругами в Вене с нескрываемым восторгом. Когда австрийский посол в Петербурге гр. Мерси-Аржанто сообщил о перевороте и о своем участии в нем, императрица Мария Терезия направила ему рескрипт, в котором писала, что «во всю жизнь она не получала известия, которое бы доставило ей большую сердечную радость, чем известие о счастливом восшествии на престол Екатерины» [106, т. 18, с. IV]. Эта «сердечная радость», повлиявшая на общую тональность официальной позиции, и отразилась в записи И.В. Пароубека в причудливом сплаве с толками в местном населении. Напомним, что, кроме приведенных строк, он еще писал: свергнутого императора держат «в каком-то замке» (возможно, отзвук короткого пребывания Петра III в Ропше), а Екатерина II стала регентшей при малолетнем Павле (очевидно отзвук политического торга в Петербурге в первые недели и месяцы правления новой императрицы). На фоне всего этого уже известная мотивировка прибытия «русского принца» в Чехию не может не выглядеть решительной антитезой. Эволюция чешского и российского народного сознания оказывалась поразительно сходной. Не только по содержанию, но даже хронологически: восстание крестьян Чешских земель начиналось и протекало в месяцы, когда в России еще происходили арьергардные действия «пугачей».

Как видно на черногорском и чешском примерах, роль межславянских народных контактов в распространении легенды о Петре III бесспорна. Однако их конкретные пути и формы известны еще очень мало. Примечательны в этом смысле слова именного указа Е.И. Пугачева, обращенного 15 августа 1774 г. к донским казакам: «Довольно уже наполнена была Россия о нашем от злодеев (главных сенаторов и дворян) укрытии вероятным слухом, но и иностранные государства небезызвестны» [48, с. 50]. Что это — преувеличение, мистификация или отражение чего-то реального? Вспомним, что как раз в начале августа в ряды пугачевцев влилась группа добровольцев из волжских колонистов-«саксонов» (они, кстати, поименованы в указе в числе народов, которые «приняли и склонились под наш скипетр»). Эта среда уже называлась как возможный канал проникновения осведомленности о движении Е.И. Пугачева в Чешские земли — непосредственно или через тайных некатоликов, укрывавшихся в Пруссии.

Но ведь к тому времени в разных местах России постоянно или хотя бы по нескольку лет проживали (иногда компактными группами) южные славяне, поляки, чехи... Их осведомленность о толках и слухах, ходивших в народе, не подлежит сомнению. Будучи явлением повседневным, обыденным, такие общения фиксировались лишь в чрезвычайных случаях и потому вызывали особое беспокойство царских властей. Боялись не столько утечки информации о самозванцах за границу, сколько, наоборот, проникновения аналогичных слухов из-за рубежа. Понятно, почему появление в монастыре Мариен-Айнзидель (Швейцария) какого-то Кирая Романова, выдававшего себя за «сына» покойной Анны Ивановны, вызвало беспокойство властей. Д.М. Голицын спешно уведомил об этом в августе 1768 г. самого Н.И. Панина. Еще больший переполох в Петербурге наделала пресловутая княжна Тараканова. В конце 1773—1774 гг. эта женщина без имени (видимо, польская еврейка, дочь трактирщика из предместья Варшавы — Праги) при поддержке части польской аристократической эмиграции заявляла о своих «правах» на российский престол как «дочь» Елизаветы Петровны. Операцией по ее поимке Екатерина руководила лично. В свете этого понятно, почему она настойчиво стремилась скомпрометировать в глазах черногорцев и других зарубежных славян Степана Малого и объявила всю западную границу империи на чрезвычайном положении только из-за слухов о якобы возможном его появлении в России. Здесь как раз на рубеже 60—70-х гг. среди южнославянских поселенцев участились волнения и проникновение известий о появлении, а главное — признании в Черногории «Петра III» казалось правящим кругам опасным и нежелательным.

Общение представителей разных славянских народов как в России, так и вне ее в распространении легенды о Петре III заняло далеко не последнее место.

Определенную посредническую роль в этом играла Речь Посполитая. Здесь жило родственное русским по языку и обычаям население. Кроме того, в ряде мест здесь обосновались русские старообрядцы, бежавшие из России от гонений со стороны царских властей и официальной церкви. Оппозиционность этой среды секрета не составляла, и лица, скрывавшиеся от гонений, всегда рассчитывали найти здесь языковое понимание, помощь и поддержку. Так, сибирский купец, сидевший еще при Елизавете Петровне в Тайной розыскной канцелярии, рассказывал караульным, что ездил «в Польшу к староверам для согласия, чтоб Ивана Антоновича посадить по-прежнему в России на царство» [123, с. 133]. В 1764 г. у самой границы был задержан «Петр III» — Асланбеков, в эти края намеревался бежать Антон Головин, сержант того полка, в котором служил другой «Петр III» — Кремнев, объявившийся год спустя. Наконец, несколько дней на Ветке провел, как мы помним, в 1772 г. Е.И. Пугачев, что в фольклоризованной форме также преломилось затем в варианте легенды о Петре III.

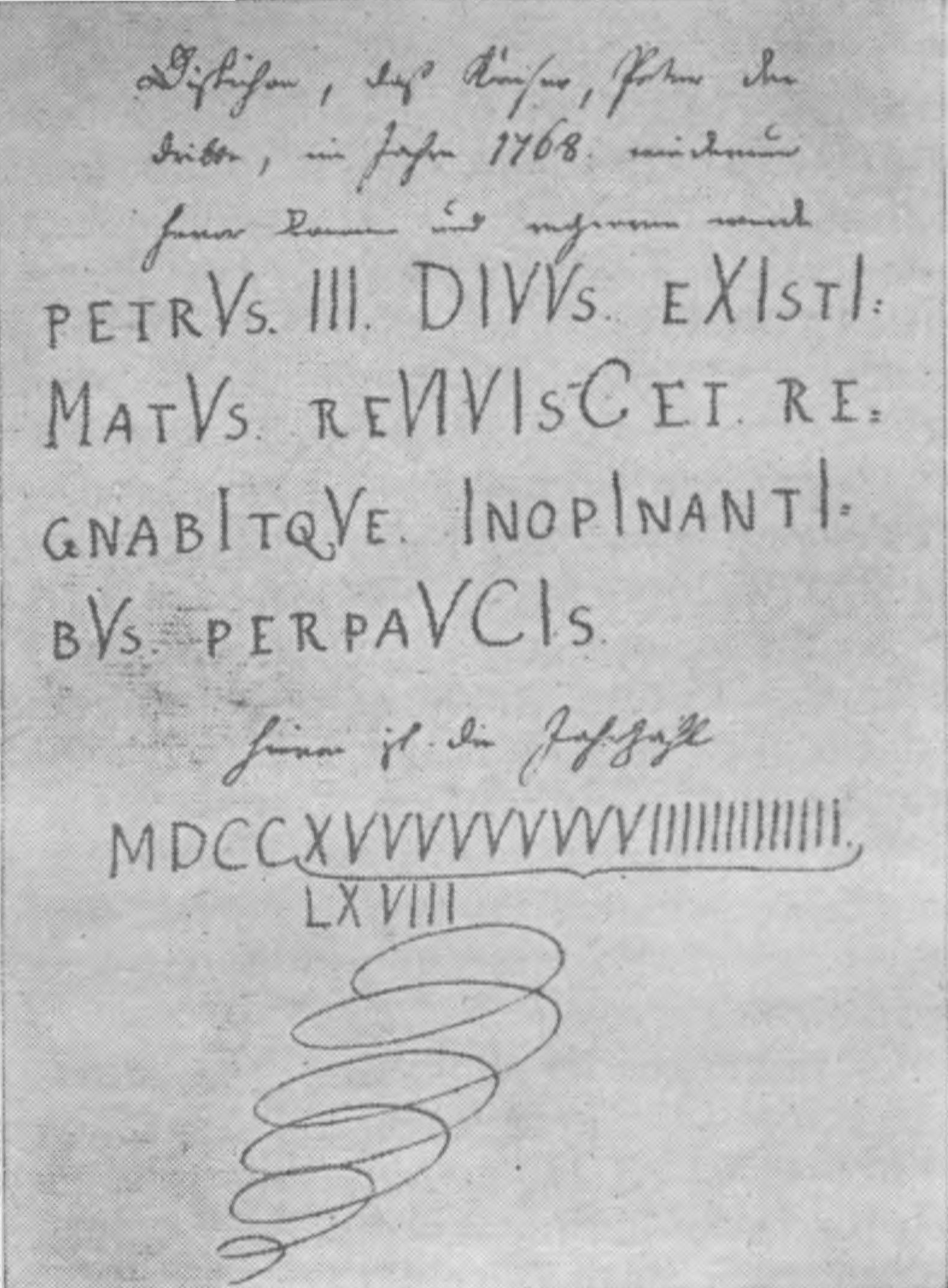

«Кильское пророчество» о скором возвращении в Гольштейн Петра III. Автограф. Из собрания архива г. Шлезвига

Существовал, наконец, еще один путь, обладавший в контексте этой легенды особыми, специфическими чертами, — связь между Петербургом и Килем, столицей Гольштейна, правящим герцогом которого был с 1745 по 1762 г. Петр Федорович. Об этом хорошо знали в народе, и история с солдатом И. Андреевым, мнимым сыном «голстинского принца», подтверждает сказанное. В подобных случаях народные межславянские связи соприкасались и переплетались со связями славяно-германскими. При этом и отношение к событиям 1762 г. в России не было, естественно, одинаковым. Не затрагивая эту самостоятельную тему подробнее, сошлемся лишь на анонимно изданный в 1764 г. по-немецки трактат «Русские исторические рассказы о правлении и смерти Петра III» и построенный в форме писем, которые, по уверению автора, он получал от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля 1762 г. [147, с. 209—215] сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лжедмитрия I. Автор ссылался на Ж. Маржерета, в записках своих (1607) полагавшего, что в Угличе вместо царевича был убит кто-то другой. Но мог ли «полагать» иначе французский авантюрист, до приезда в 1600 г. в Россию успевший послужить нескольким хозяевам: в 1605—1606 гг. он командовал личной охраной Лжедмитрия I, а позднее поступил на службу ко Лжедмитрию II. Однако, ссылаясь на Маржерета, наш аноним в рассуждениях об обстоятельствах смерти Петра III вплотную подошел к идее возможного самозванчества, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле.

Начав в последние годы жизни (примерно, с 1802—1803 гг.) работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Ф. Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржерета. Изучение этих материалов побудило, по-видимому, Ф. Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI — начала XVII вв. (царевич Димитрий в Угличе и Лжедмитрий) с династическими перипетиями XVIII в. На рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Ваймаре, нам удалось в 1979 г. обнаружить собственноручно составленное Ф. Шиллером родословие русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В нем отмечены без указания дат жизни и имена двух соперников-претендентов на российский престол: Ивана Антоновича и Петра III, который, как отметил Ф. Шиллер, был женат на Екатерине II. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрии заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интереса в зарубежной, в том числе и немецкой, среде к династической истории XVIII в.

Об этом свидетельствует и выявленный нами в архиве Шлезвига автограф, ранее хранившийся в герцогской библиотеке в Киле. Документ, о котором пойдет речь, включен в подборку рукописных материалов, названную в описи «К истории 1762 г. Датские требования к Гамбургу. 1762. Убийство царя Петра III, 1762—1764» [26, л. 9].

Автограф очень краток. Он представляет собой листок бумаги, на котором написано латинское двустишие — пророчество. По-русски оно звучит примерно так:

«Петр III, божественный и почитаемый, восстанет и воцарится.

И будет это дивно лишь для немногих».

Вслед за текстом римскими цифрами проставлена дата: 1768. Можно лишь догадываться, что стояло за этой короткой записью. После смерти Петра III его номинальным преемником в Шлезвиг — Гольштейне (точнее, в Гольштейне, поскольку Шлезвиг находился в руках Дании) был провозглашен несовершеннолетний Павел при регентстве Екатерины II. Уже в 1766 г. по ее поручению в Копенгагене открылись переговоры с Данией об обмене герцогств Шлезвиг и Гольштейн на графства Ольденбург и Дельменхорст. Это был давний план, против которого всеми силами сопротивлялся в свое время Петр III. Но теперь речь шла не просто об обмене, а о полном отказе России от прав на эти германские владения. Соответствующий договор был подписан 22 апреля 1767 г., а спустя несколько лет, 1 июля 1773 г., задним числом ратифицирован в Царском Селе Павлом. Одновременно утверждалась процедура передачи этих территорий его гольштейнскому родственнику, любекскому епископу Фридриху Августу, превращавшегося отныне в герцога Ольденбургского.

Когда же кильское пророчество возникло? Архивная единица хранения, в Состав которой автограф входит, датирована 1762—1764 гг. На самом автографе сверху почерком XVIII в. по-немецки написана аннотация: «Двустишие, что император Петр III в 1768 г. возвратится и будет царствовать». Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года?

По смыслу архивного описания, пророчество возникло между 1762—1764 гг. В принципе, конечно, такое возможно: ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 г., имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться — по понятным причинам то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»?

Между тем ситуация значительно упрощается, если 1768 г. рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Киле имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому не безразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери-регентши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, т. е. Петр III. Иначе говоря, кильское пророчество возникло в 1768 г. и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на копенгагенский договор.

К какой же социальной среде скорее всего принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь были хорошо осведомлены о судьбе их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время он едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом он имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение — городская торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петра Ульриха, но как Петра III, т. е. российского императора. И если верить тексту документа, в котором говорилось, что возвращение Петра III будет неожиданным «лишь для немногих», пророчество это имело какой-то круг сторонников. Их настроения и выразил автор документа.

Если ход наших рассуждений справедлив, то двустишие приобретает антиекатерининскую направленность, что, как мы знаем, типично для народной легенды о Петре III. А это в свою очередь вводит кильское пророчество в общее русло развития легенды, а главное — в контекст слухов о «чудесном спасении», которые привели к появлению первых четырех самозванцев в России (1764 и 1765 гг.) и Степана Малого в Черногории (в 1766 г.). Если вести о Н. Колченке, А. Асланбекове, Г. Кремневе и П. Чернышеве едва ли доходили до Киля, то слухи, что Петр III жив, за рубежом были известны (вспомним хотя бы хроникальную запись под 1762 г. чеха И.В. Пароубека). Была осведомлена европейская общественность и о Степане Малом. Характерно, что итальянский сонет о «беспокойной тени» Петра III, пришедшей в Черногорию, чтобы «найти здесь благочестивое успокоение», возник около 1767 г.

У нас нет достаточных оснований утверждать наличие прямого влияния толков о Степане Малом на кильское пророчество. Но по крайней мере два совпадения бросаются в глаза: во-первых, сакрализация героя легенды (в гольштейнском двустишии Петр III назван «божественным», о себе как «посланце бога» неоднократно говорил Степан Малый); во-вторых, вера в реальность героя легенды. В одном случае он ожидается (кильское двустишие), в другом — уже объявился (Степан Малый).

Если не прямое воздействие, которое, впрочем, полностью исключать нет оснований, то во всяком случае общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов (подписание копенгагенского договора) и фольклорного осмысления темы «чудесного спасения» и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей в славянской народной среде. Двустишие явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, кильское пророчество не означало реального появления в Киле самозванного «третьего императора» (случай для германской истории вообще редчайший). Но в контексте общего генезиса легенды оно, несомненно, вплотную подводило к этому. В силу сказанного кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |