Домой Захар не вернулся. Знал, что Аким опять уговаривать станет не уходить с завода.

И к ребятам идти не хотелось — задразнят. Запрятаться бы куда-нибудь — только бы день перебыть. И день-то, как нарочно, воскресный. Всюду народ, — куда ни сунешься, все на кого-нибудь наткнешься. Надоело ему по закоулкам бродить, да и проголодался. Он, посмотрел из-за угла на порядок, — у их избы никого, подошел, заглянул в окошко, слава богу — пусто, ушел Аким. Он поскорей зашел в избу, — на столе у окна в плошке тюря стоит, и ложка тут же. Аким, стало быть, приготовил. Захар быстро похлебал квасу с хлебом и луком, сунул за пазуху еще ломоть хлеба и побежал. Оно правда, жалел его Аким, а только сейчас неохота ему было говорить с ним — боялся: еще разжалобит, пожалуй, ну и останешься. А этого никак нельзя. Нет уж, решил убежать и убежит, только бы бродяга рогатку снял.

Захар, озираясь во все стороны, выскочил из калитки и зайцем прошмыгнул к сторожке, а там, благо старик-сторож сидел за воротами, прямо по лестнице вверх на башню. Тут уж никто не увидит.

Захар забрался на дуло пушки и выглянул, сколько позволяла рогатка, в узкое оконце. Прямо перед ним весь пустырь от заводской стены до самого леса.

Весело тут в праздник. Со всего завода народ высыпал — и мужики, и рабочие, и бабы. Девки песни завели. Ребята в бабки играют, а которые так гоняются, визжат.

День-то погожий. Хорошо на воле. Так бы и побежал Захар. Да куда ж в ожерёлке?

Ишь парни-то что затеяли! Лушке кривой репей за ворот суют, — вот визжит! А другие девки хохочут — рады, дуры. Погодите — и вам достанется. Захар не любил ни девчонок, ни девок и всегда радовался, когда парни дразнили их. Уж он бы натаскал им репья, и крапивы еще. Разогнать бы всех девок, чтоб не вязались.

С собой парни еще не брали Захара: мал, говорили. А чего мал? Скоро шестнадцатый год пойдет. Дома, небось, и пахал и боронил с тятькой, да и здесь на той же работе, что и все мужики. А как соберутся парни куда на гулянки, — так Захара гнать. Досадно ведь.

Захар все смотрел в оконце. Вон у леса толпа целая собралась, стоят голова к голове, к середине тискаются.

Захар старался подальше просунуть голову в узкое оконце, но рогатка мешала, — никак он не мог разглядеть, что там в середине — то ли смотрят парни чего-то, то ли слушают кого. Головами качают, оглядываются. Господи! Да ведь тот самый, что в лесу... ну да, конечно, бродяга на деревяшке. Говорит им чего-то. Показывает будто что-то белое, вроде как бумага. Ишь, как слушают! И вдруг, точно ветром всех сдунуло, рассыпались кто куда. И бродяги не видать, как сквозь землю провалился. Захар поглядел в другую сторону — Ковригин ковыляет. Из-за него, верно. Не любят рыжего дьявола. Захар поглядел на лес. Тени длинные стали, — значит, вечер скоро. Как бы не опоздать.

Он кубарем скатился с лестницы, выскочил из сторожки и, ни на кого не глядя, держась обеими руками за рогульки, со всех ног помчался опять через пустырь к лесу. Только в лесу дух перевел. Благодать в лесу! Сосной пахнет. Тихо так. Только птицы чирикают. Грибов теперь, наверно, после дождей высыпало! Да не до того было Захару. Бежал, торопился, не опоздать бы.

Добежал до полянки — никого.

Сел на пенек и стал ждать. Дятел один стучит, а людей — никого.

Долго так сидел Захар, слушал. Солнце как раз до той вершины дошло, что тот бродяга показывал. Заходить стало. Зашло. Деревья так и выступили на краю горы.

Долго ждал Захар. Темно в лесу, тихо. Птицы смолкли. Сыростью запахло.

Захар встал, махнул рукой и побрел назад, шаркая ногами. К заводу пришел, когда уже ворота запирали.

— Чего тебя в ночь-полночь носит? — проворчал сторож.

Захар не ответил и скорей прошмыгнул к Акимовой избе. В окне свет еще был, — стало быть, не спит Аким.

Захар поднялся на крылечко, вошел в сени — голоса!

Кто это у него?

Захар прошел тихонько сени и заглянул в дверную щелку: Аким стоит у стола, а перед ним — тот, с деревяшкой. «Пришел-таки, — обрадовался Захар. — И как прознал, что я тут живу? Дошлый!»

Он остановился послушать, о чем у них разговор идет.

Аким стоял посреди избы понурившись, волосы на лицо свесились, — верно, не рад гостю.

— Да уж коли разыскал, — говорил Аким, — так, видно, не за добром.

«Знакомый, стало быть», — удивился Захар.

— Для милого дружка семь верст не околица, — нараспев протянул гость.

— Дружба-то наша! Чорт одной веревочкой связал — вся и дружба, — нехотя проговорил Аким.

— Не забыл веревочку, — усмехнулся тот. — Звенит-звенит, а душу не веселит. Тяжеленька. Ну а без меня бы ввек не распилил.

— Говори уж прямо, зачем пришел? — сурово спросил Аким. — Довести, что ли, надумал? Мне все одно. И тут не лучше. Та же каторга.

— А хотел бы вольным стать?

— Опять бежать сманиваешь? — Аким покачал головой. — Ну нет. Зря и в тот раз послушал тебя.

— Каторги жалеешь?

— Кабы каторгу отбыл — вольным бы стал, — сказал Аким.

— И теперь станешь. Воля-то сама к вам идет.

— Ты, что ли, мне волю дашь?

— Зачем я? Царь.

— Какой такой царь? — удивился Аким. — Царица у нас — не царь. Да от нее воли не жди. Она, вон, и вольных-то норовит похолопить. Всех нас, у кого бумаг не было, за заводами велела записать на вечные времена.

— Вашей Катеринке не долго царствовать. Муж-то ей руки укоротит. В монастырь ее — грехи замаливать.

Аким беспокойно оглянулся.

— Да ты чего? Ума решился? Какое плетешь!

— А что? Довести хочешь? Я, брат, скорый. Даром что на деревяшке.

Бродяга быстро обернулся к порогу. Вот сейчас откроет дверь и шагнет в сени. Захар кинулся в дальний угол сеней и забился за бочку.

Но дверь не отворилась. Захар посидел немного за бочкой, но ему любопытно было послушать, что они еще скажут, и он опять прокрался к щели. Аким, весь белый, стоял перед бродягой и держал его за плечо.

— Врешь ты, Иван, — говорил он, дергая бродягу за рукав. — Как это может статься? Ведь помер же он, царь Петр Федорович? В церкви читали...

— Они начитают, долгогривые, — сказал бродяга.

— Так ведь похоронили ж его. Жена его, Катерина, царицей стала. Да скажи ты толком.

— А ты слушай. Чего всполошился? Дай хоть сесть-то. Одна ведь у меня нога казенная-то, ну, а другая своя, отдыху просит.

Бродяга сел на лавку и вытянул обе ноги.

— Говоришь — помер. А я его неделю назад сам видел, в Берде, под Оренбургом, — с важностью сказал он. — Он самый — царь, Петр Федорович.

— Да разве ты государя-то, Петра Федоровича, знал?

— Как мне не знать. Я в тот год, как он на царство сел, в Раненбауме1 у кума, у кабатчика, хоронился. А царь-то Петр Федорович там во дворце почасту живал. Простой был. Трубку курил. Ну и выпивал тоже с компанией. Раз я там у решетки притаился, гляжу — царь-то Петр Федорович из дворца в сад бежит и фрелину за ручку тащит, — толстомордая такая, Воронцова, кум сказывал. А за ним — не то русские, не то немцы, с косами, мундиры узкие, красные, синие, желтые; хохочут все, и ну по саду бегать, гоняться, и один другого в зад коленкой. И Петр Федорович тоже хохочет. Как тебя, видел.

Аким промолчал и отвел глаза.

— Ну, а тут, под Оренбургом? — спросил он немного погодя.

— Ну, а тут иная статья, — проговорил бродяга и подмигнул Акиму — знай наших! — Как пустил я слушок, что Петра Федоровича, как на царстве он сидел, самолично знал, так казаки ко мне. Опознай да опознай. Ну что ж. С моим удовольствием. Государю самому доложили. Вышел он из палатки, ну, конечно, кафтан на нем золотой, и прямо ко мне: «Что ж, добрый человек, узнал ли ты меня?» Я ему, конечно, в ноги и говорю: «Как не узнать, ваше величество!» А потом обернулся к казакам. «Не сумлевайтесь, — говорю, — господа казаки, он подлинный государь Петр Федорович. Я доподлинно его знаю. В Раненбауме не единожды видал». Тут веселье пошло. Бочку вина выкатили. Всем чарки роздали. А государь поднял чарку и сказал: «Здравствуй, я, великий государь!»

Аким слушал бродягу, точно в рот ему хотел вскочить. Лицо у него стало совсем белое, и он часто дышал.

— Да неужто правда? — вскрикнул он, когда бродяга замолчал. — И, говоришь, волю он сулит всему народу?

— Всем, — повторил тот. — И крестьянам, и заводским, и башкирцам тоже. Всем чтобы вольными быть. И землей всех наделить. И я, стало быть, землицу получу.

Аким поднялся, стал перед бродягой, загородив его от Захара, и заговорил медленно, слово за слово:

— Воля! Можешь ты понимать, какое это слово? — Он замолчал. — Да правда ли то всё? — повторил он, точно про себя. — Слушай, Иван. Вон икона, гляди. Поклянись богом, что ты не врал.

— Чего мне врать? — усмехнулся бродяга. — Сивая кобыла врет.

Аким сердито взглянул на него и сел на лавку, свесив голову.

— Ну, чего ты, дурень? — заговорил бродяга, поглядев на него. — Ну, хочешь, сымай икону, присягу приму. Вот те Христос, все как перед истинным.

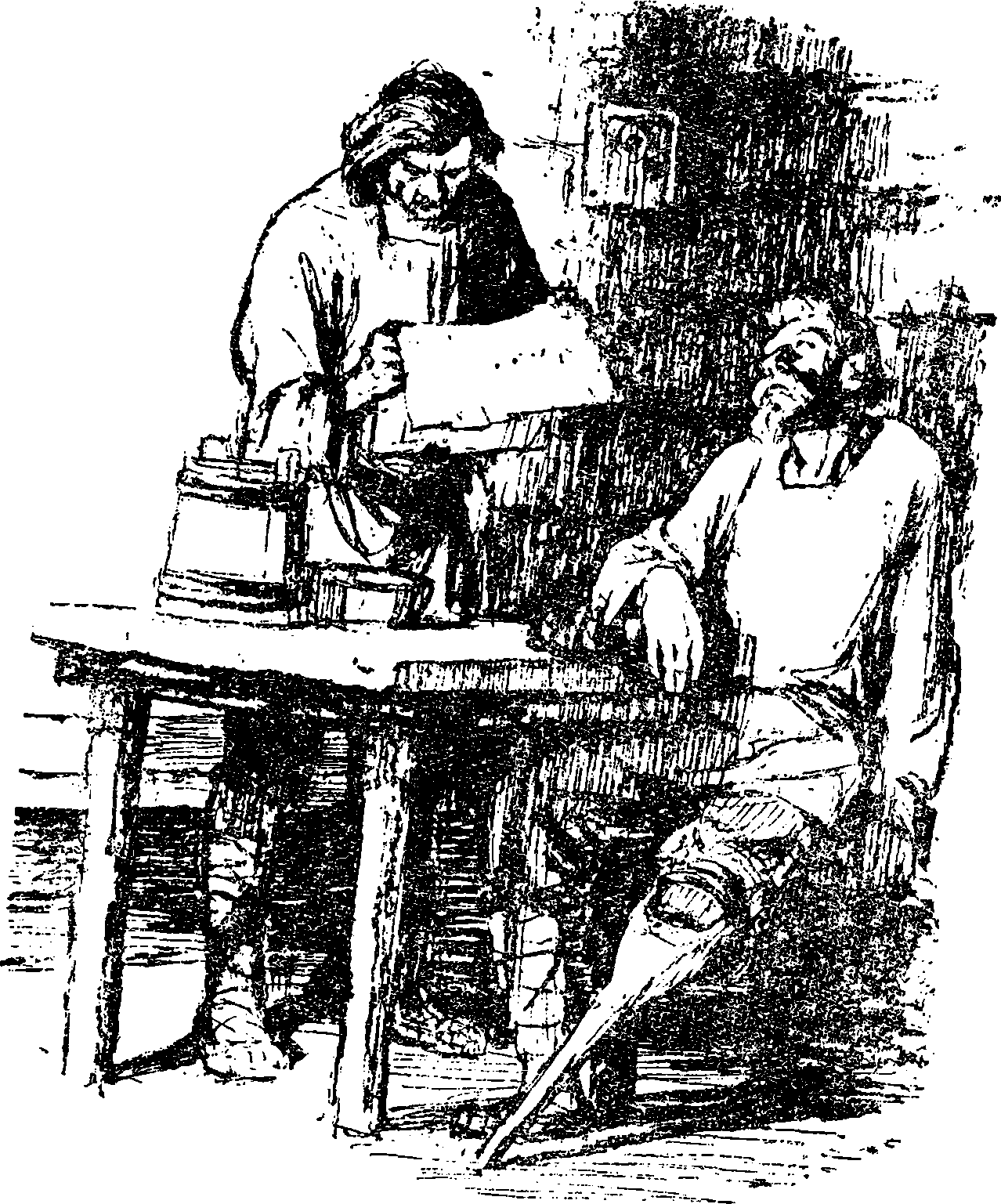

Он встал и перекрестился на образ. Потом развязал кошель, вынул бумагу и сказал:

— Вот собственный государя Петра Федоровича указ. Почитай, чего сам пишет.

Аким взял бумагу, развернул, внимательно оглядел со всех сторон, посмотрел подпись, печать, разложил на столе, переменил лучину, сел и начал читать:

— «Я во свете всему войску и народам учрежденны велики государь, явившейся из тайного места, прощающий народ и животных в винах, делатель благодеяний, сладкоязычный, милостивый, мяхкосердечный российский царь император Петр Федорович во всем свете волны, в усердии чисты, и разного звания народов самодержатель и прочая, и прочая, и прочая.

За нужное нашел я желающим меня показать и для отворения на сих днях пространно милостивой моей двери послать нарочного...»

— Это я и есть, — перебил его бродяга, стукнув в пол деревяшкой. — Читай.

— «И башкирской области старшинам, деревенским старикам и всем малым и большим так, как гостинец, посылаю мои поздравления...

Без всякого сумнения идите и, как прежде сего ваши отцы и деды, моим отцам и дедам же служа, выходили против злодеев в походы, проливали кровь, а с приятелями были приятели, так и вы ко мне верно, душевно и усердно, бессумненно к моему светлому лицу и сладкоязычному вашему государю для походу без измены и пременения сердцов и без криводуши в подданство идите...»

Аким вдруг остановился и строго посмотрел на бродягу.

— Ну, Иван, — сказал он, и голос его дрогнул. — Коли соврал ты, век тебе такой грех не простится. Ведь что он пишет-то!..

«Ныне я вас даже до последка землями, водами, лесами, жительствами, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как бы желали, так пожаловал по жизнь вашу...» Ты послушай только: «всех вас пребывающих на свете, — он повысил голос, — освобождаю и даю волю детям вашим и внучатам вечно».

Аким встал и три раза перекрестился на образ. Он точно вырос, и лицо у него посветлело.

— Волю дает. Всем! Всю жизнь дожидался я. А дождаться не чаял. Скоро ли теперь?

— А вот как приклонятся все. Завистцев как всех покорит, — сказал бродяга. — Каждый день к нему приклоняются казаки, башкирцы тоже. Ну, киргизы там. И русского народа, конечно. Там у него в Берде всякого жита по лопате.

— Как же сейчас-то? На Москву, что ли, пойдет государь? — спросил Аким.

— Само собой, на Москву. А только наперед всем приклониться велено. Меня вот сюда прислал полковник евоный, Хлопуша. По заводам он послан. А я чтоб наперед разузнал, как тут заводские. Я было им нынче говорил, хотел указ прочитать, да грамоте никто не горазд. Вот к тебе и послали. Ты им указ-то завтра почитай.

Аким кивнул головой.

— Ну, я пойду, — сказал бродяга. — Один тут меня звал. Знакомый тоже.

Захар проворно отскочил от двери и, забившись в угол, смотрел, как бродяга проковылял через сени и стал спускаться с крыльца, постукивая по ступенькам деревяшкой. Только тогда Захар отворил дверь и тихонько вошел в избу.

Аким и не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от бумаги и шевелил губами.

Примечания

1. Ораниенбаум — царская усадьба под Петербургом, где часто жил Петр III.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |